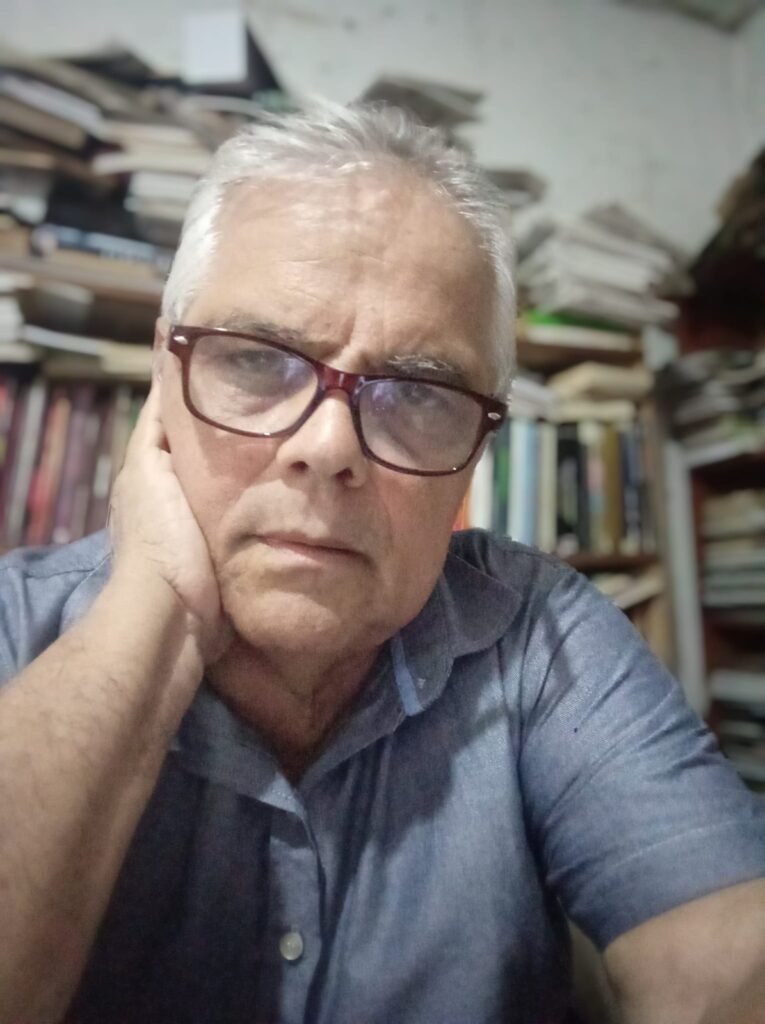

Javier Marrugo Vargas: el poeta que conversa con el tiempo y la palabra

Javier Marrugo Vargas, narrador para quien el tiempo no es un tema, sino una respiración que atraviesa toda su obra.

Por Fausto Pérez Villarreal

El tiempo —ese dios que todo lo esconde y todo lo revela— parece detenerse un instante cuando uno entra en los versos de Javier Marrugo Vargas (Cartagena, 6 de junio de 1958), aunque él se haya encargado de recordarnos, con lúcida ironía, que “el agua del tiempo siempre está corriendo sin pausa, incesante”.

Desde entonces, Marrugo vive entre relojes que no marcan horas, sino intuiciones; entre amaneceres de tinta que se resisten al olvido.

Llegó a Barranquilla siendo apenas un niño, y allí echó raíces en la palabra, en los cafés donde los poetas fundaban sueños colectivos. Fue cofundador del Grupo Cultural Alborada, directivo del capítulo Atlántico de la Unión Nacional de Escritores y un nombre constante en los certámenes literarios que tejieron la historia poética del Caribe colombiano.

Su voz alcanzó distinción temprana: finalista del concurso de poesía de la revista Aracataca en 1985, galardonado luego en la Universidad Metropolitana (1998) y en el certamen Barranquilla Capital Americana de la Cultura (2013) con su celebrado poemario ‘Biografía de ciudad’.

Poeta y narrador, pero, sobre todo, un artesano del instante. En libros como ‘Los intranquilos sueños de la espera’ (2000), ‘Las cuentas del afecto’ (2010), ‘Poemas de los otros regresos’ (2013) y ‘Taller de amor’ (2014), el tiempo se disuelve entre la ternura y la pérdida, entre la nostalgia y la persistencia del afecto.

Durante la pandemia —cuando el mundo se detuvo— Marrugo decidió contradecir el silencio: publicó simultáneamente cuatro libros (‘Biografía de ciudad’, ‘Tiempo de canciones en las ventanas’, ‘El duro silencio de las cosas’ y ‘Los espejos del caos’) bajo el sello Puerto Arenas, proyecto editorial que él mismo dirige. Fue su manera de conmemorar cuatro décadas de fidelidad a la poesía, o quizá de recordarle al mundo que los poetas también son relojeros del alma.

Entre sus obras inéditas se hallan títulos de bella resonancia —‘Las cenizas de los amantes’, ‘El libro de Ariana’, ‘Locos de la piel’, ‘El libro de los recuerdos y las cosas perdidas’— que prometen seguir explorando las honduras del tiempo y del amor. En narrativa trabaja en libros y novelas donde el humor, la nostalgia y la memoria vuelven a encontrarse bajo la misma brújula interior.

Javier Marrugo, autodidacta empedernido y egresado —como él mismo bromea— de la ‘Facultad de Cafetería de la Universidad del Atlántico’, continúa habitando Barranquilla con la serenidad de quien comprende que el tiempo, a pesar de su vértigo, también puede ser un aliado.

Reside en Las Nieves, ese entrañable barrio donde yo mismo vi la primera luz y viví los primeros siete años de mi existencia, como si el destino hubiera querido tender un invisible hilo entre su palabra y mis recuerdos.

En su poesía, el reloj no castiga: contempla. El poeta lo mira pasar, le pregunta por los que fueron y, con su palabra —esa forma de resistencia—, le roba un segundo de eternidad.

Integrante de Grupos Literarios

Un apartado especial merece la relación de Javier Marrugo con los grupos literarios a los que perteneció. Los colectivos de escritores que florecieron en la Barranquilla de los años ochenta fueron una verdadera explosión creativa, el epicentro de la mayor actividad cultural de la época. Buena parte de esa efervescencia se gestaba en el interior de la Universidad del Atlántico, cuya cafetería se convirtió en un auténtico refugio del espíritu: la cafetería del alma máter, como se le conocía, acogía a todos los jóvenes que en la ciudad se sentían movidos por la creación artística.

La literatura era una de las principales pasiones de aquellos estudiantes y visitantes que, día tras día, conformaban lo que Marrugo bautizó como la ‘Cátedra de Cafetería’.

Desde su barrio Las Nieves, junto a otros amigos de barriada, fundó el Grupo Cultural Alborada, cuyo propósito esencial fue editar una revista literaria. Aquella tarea, cumplida tras un arduo trabajo, despertó la atención de varios compañeros que participaban en las tertulias universitarias cotidianas.

En torno a las mesas de tinto y las empanaditas baratas de la cafetería se formó toda una generación de futuros escritores. Los compañeros de El Comején difundían una hojita ‘ponzoñosa’, su Órgano Oficial de la Inteligencia Marginal; el grupo Escarabajo publicaba una revista del mismo nombre; y el Taller Literario Alejo Carpentier editaba la revista Guacayata. También circulaban el periódico cultural Ecos del Pensamiento y la revista institucional Estudia, de la Universidad.

Entre otras publicaciones que animaban el panorama literario barranquillero se contaban Aves Libres, Muestra, Cofa de Mesana, Cultura Zeta, Cultura Caribe y, en plena calle 30, la irreverente Arcadaia-A. Desde Montería llegaba El Túnel; desde Sincelejo, Expresión Naciente. Y ya en los primeros años de los noventa, emergieron nuevas voces con Contra Carreta y la revista-taller Luna y Sol.

Aquel hervidero de palabras, sueños y discusiones fue mucho más que un movimiento literario: fue una forma de vivir la palabra como destino y resistencia, una generación que hizo del verso su bandera y del café su templo.

A continuación, la entrevista con el poeta Javier Marrugo Vargas:

En tu obra el tiempo parece no transcurrir linealmente, sino respirarse, detenerse, incluso dialogar contigo. ¿Qué lugar ocupa el tiempo en tu poética y cómo lo has sentido transformarse con los años?

El tiempo siempre está pasando; lo único verdaderamente imposible es detener su marcha. El paso del tiempo me angustia, me duele. El tiempo es vida, y la vida es tiempo que se vuelve solo recuerdos.

Si pudieras atrapar un solo instante para que no se te escape jamás, ¿ cuál sería y por qué?

La mirada de mi madre.

Tus poemas se mueven entre la nostalgia y una ternura que no teme a la melancolía. ¿Crees que la poesía es una forma de sanar o una forma de recordar las heridas?

Es una forma de salvarse de la vida misma. A mí, la poesía me ha salvado de mil guerras silenciosas. En mis poemas plasmo, como en una pintura, mis experiencias, mis observaciones, mis cavilaciones; pero, por encima de todo, mis vivencias. Si al poeta no le sucede nada, o si no asume su experiencia vital como materia prima de su poesía, nada bueno va a escribir. Al poeta se le ha dado el sagrado mandato de conmover: sacar a la gente de su zona de confort, despertar en el otro la alegría de vivir, ponerlo frente a los espejos del dolor y del sufrimiento, volverlo parte de la historia, hacerlo más humano. Hallar la belleza aun en mitad del caos.

Eres un poeta que ha permanecido fiel al oficio, incluso en épocas en que la poesía parece perder espacio. ¿Qué te sostiene en esa fidelidad?

La poesía no está perdiendo espacio; lo que sucede hoy es que muchos intentan versos, y de veras los felicito. Pero no es tarea fácil lograr el milagro de la poesía, aunque a muchos les parezca más sencillo que la narrativa. Por eso ha aumentado el censo de poetas —y hablo solo de Barranquilla; no tengo datos precisos de otras localidades—, pero la tendencia está bien. Lo verdaderamente delicioso, aunque amargo, es bregar con la palabra: pulirla, amasar el verso, labrar la palabra como un escultor trabaja la piedra. La poética es el arte de la verdad; no admite falacia. Hay que poner toda la carne en el asador. Lo demás son jeroglíficos indescifrables o tablas de crucigramas que nadie resuelve. La poesía es mi tabla de salvación en el gran naufragio de estos días. Mi fidelidad a la poesía es la conexión con el sentido más puro de mi existencia: la coherencia entre lo que escribo y lo que soy.

¿Qué aprendiste del silencio durante la pandemia, cuando decidiste publicar simultáneamente cuatro libros?

En pandemia todos estábamos amenazados de muerte y el verdugo era invisible. Estaba prohibida la calle; suspendido por decreto el amor; sancionados los abrazos, porque un apretón de manos podía resultar mortal. El gran silencio era el miedo a irnos y el dolor de no poder despedir a nuestros seres queridos que perdíamos día a día. Lo único que me distrajo de la vecindad de la muerte, en esos días —los más terroríficos de mi vida—, fue escribir. ‘Los espejos del caos’, un libro de poemas en prosa, quedó como testimonio de la más cruel película de terror en la cual toda la humanidad fue protagonista. También terminé una novela corta, ‘El otro en el espejo’. Tuve tiempo para leer a los amigos y leerme a mí mismo; organizar todos mis manuscritos; pulir toda mi obra inédita, la cual, como herencia, entregué a dos de mis hijas, Nolvys Esther y Maryluz Divina, por si no sobrevivía a la amenaza colectiva. Como homenaje a Mayito, mi madre, personaje sentido en varias de mis páginas memorables —quien partió durante esa pesadilla—, y por los amigos que ya nunca estuvieron, cometí la locura de publicar simultáneamente cuatro poemarios: ‘Biografía de ciudad’, ‘Tiempo de canciones en las ventanas’ y, en formato cara y cruz, ‘El duro silencio de las cosas’ y ‘Los espejos del caos’. Con este invento también celebré la vida: mis 40 años de vida poética. Para tal aventura conté con el valioso apoyo de mis verdaderos amigos.

Tus versos se asoman con frecuencia a la ciudad, pero sin idealizarla. ¿Qué representa Barranquilla en tu imaginario poético?

Soy un poeta urbano; la ciudad es mi escenario natural. La ciudad es el agua, yo soy el pez. Barranquilla es mi todo; está al fondo de todos mis textos. Yo respiro mi ciudad. Ser barranquillero es lo mejor que me ha pasado en la vida. Aunque nací en una ciudad vecina, me reconozco barranquillero: los barranquilleros podemos nacer en cualquier parte. Yo elegí esta ciudad, la del río y el eterno carnaval. Mi libro ‘Biografía de ciudad’ es mi homenaje: libre de pastiche y de caricatura; es el canto a la ciudad del alma, un canto existencial, del vivir y del agonizar en una ciudad con más de treinta grados de calor humano.

¿De qué manera el Caribe —su música, su luz, su lenguaje— modeló tu voz poética?

Lo primero que quise fue ser músico. Soy hijo, sobrino y nieto de músicos; empecé cantando y haciendo canciones. Fui un adolescente solitario y la poesía me raptó, pero la música está presente en toda mi obra: yo, más que poemas, lo que hago son canciones. Soy un caribeño raizal, total y auténtico.

¿Cómo nació el proyecto editorial Puerto Arenas y qué sentido tiene para ti publicar a otros?

Soy emprendedor por naturaleza; siempre he apuntado a la independencia y a la autogestión. Puerto Arenas es un impulso que se fortalece poco a poco. No ha sido fácil, pero continuamos con fe de carbonero hasta crecer como un gran toldo para arropar a viejos y nuevos escritores del Caribe. A ese proyecto estoy dedicando toda mi fuerza y entusiasmo. Apoyar a otros siempre ha sido mi signo de identidad: no compito con nadie; lo mío es compartir. Puerto Arenas es un proyecto de vida.

En tu larga convivencia con la palabra, ¿qué diferencia hay entre el poeta joven que fuiste y el poeta que ahora mira hacia atrás?

Soy el mismo, solo que con más calendario en mi cuenta personal: más tranquilo y en paz, espiritualmente sano, porque nunca me fallé; nunca me arrodillé ante poder alguno. Mi pluma nunca ha estado al servicio de intereses ruines, ni me he prestado a componendas o falsos reconocimientos. Entre el joven que, hace un montón de años, empezó a garabatear sus primeras metáforas, y el poeta adulto que hoy sobrevive en mí, no hay una sola línea falsa. Le he cumplido a la vida; vibro con el placer elemental de alcanzar la luna en unos ojos de mujer. Cada uno de mis poemas son páginas de vida pura: honestos sentires por la vida que he sido.

La ironía y el humor aparecen con frecuencia en tus declaraciones y en algunos textos. ¿Es una estrategia de defensa frente al desencanto o una forma de sabiduría vital?

Es una estrategia para despistar al enemigo, aunque me considero coherente entre lo que digo y hago. Creo que la vida no hay que tomársela tan en serio; la risa de uno mismo es la terapia más sonora y medicinal. La irreverencia ha sido siempre mi carta de presentación; el exceso de formalidad me resulta altamente nocivo para la salud.

Si la poesía fuese un oficio artesanal, ¿qué herramientas no podrían faltar en tu mesa de trabajo?

Un mazo y un cincel.

¿Qué te ha enseñado la soledad sobre la creación?

A diferencia de otras disciplinas, el poema es un arte netamente solitario; no acepta sociedad. El método que más se ajusta para la creación poética es el ejercicio de una soledad integral: la creación colectiva no aplica para mí, por eso no creo en talleres; el buen poeta es un ser terriblemente solo. Entre más solo, mejor. Por eso me preocupa la fatuidad farandulera de muchos poetas de estos tiempos: viven de feria en feria, de encuentro en encuentro, preocupados solo en ganar premios y ser invitados a cuantos festivales se inventen. El verdadero poeta se cultiva en el silencio. La farándula les queda mejor a las reinas de belleza.

En tus libros se percibe una permanente conversación con el amor, pero también con la pérdida. ¿Qué has descubierto del amor después de tantos versos?

En mi libro ‘Taller de amor’ (2014) —del cual preparo una segunda edición— se afirma que el sentimiento más cruel que nos puede suceder es el amor verdadero: duele, nos hace padecer. Amar es condenarse en el espacio del ser amado; es perder la paz. Nadie que de verdad ama puede vivir tranquilo si no está cerca del ser amado. Amar es poseer, es anularse, es morir y nacer en cada encuentro, en cada reconciliación, en cada despedida. Lo demás son formalidades familiares, convencionalismos y diplomacias del corazón, porque el verdadero amor es tormenta. Me ha tocado vivir episodios de dolor profundo por la pérdida de un amor y de seres muy queridos. Los duelos son una constante en la vida de quienes aún sobrevivimos al dolor de estar vivos. En ‘Las cuentas del afecto’ (2010), que mi amigo Jorge Campo considera la mejor de mis obras, se rinde homenaje a esos parientes queridos que ya no amanecieron más con nosotros, y a los amigos y vecinos que ya no encontraremos al doblar una esquina. El libro es también un inventario de los amores, los sentimientos y los afectos del hogar y sus alrededores.

Eres un autodidacta confeso, un lector voraz. ¿Qué tipo de lecturas recomiendas a los jóvenes que sienten el llamado de la poesía, pero no saben por dónde empezar? Y en contrapartida, ¿de qué lecturas o textos deberían alejarse para no naufragar en lo superficial o lo vacío?

Creo que los seres humanos nacemos con predisposición para desarrollar ciertas actividades: somos aptos para unas cosas y negados para otras. En ese sentido, creo que el poeta nace, pero si no se cuida, muere en el proceso. Para mí, que nunca asistí a un taller literario y renuncié a la academia, no necesitaba ningún grado ni posgrado para convertirme en poeta. Lo importante es observar con mirada aguada todo nuestro entorno y, para afilar la puntería, leer a los más grandes maestros: hablar con Cervantes, dialogar profundamente con los rusos —Fiódor Dostoyevski y Antón Chéjov—, gastarse toneladas de horas con los clásicos de la literatura universal y los latinoamericanos: Borges, Sábato, Onetti, Cortázar, Rulfo, García Márquez, Neruda, Vallejo. Ir a las antologías de poetas latinoamericanos de cada país; partir de lo propio.

Los talleres pueden servir, alguna carrera universitaria también, pero si no lees con hambre —con fiebre delirante— a los grandes autores probados por el tiempo, no alcanzarás buena puntería para tus versos. Si la vaca no devora buen pasto, no da buena leche.

¿De qué lecturas o textos deberían alejarse para no naufragar en lo superficial o lo vacío?

Existe ahora un extenso catálogo de obras superficiales que solo entretienen y no marcan ruta. Si un joven quiere iniciarse en la creación de textos, indiscutiblemente debe acudir a los más grandes.

Has sido testigo de varias generaciones de poetas en Barranquilla. ¿Qué distingue a los nuevos creadores de aquellos de tu generación?

Mi generación tenía mística; amábamos la literatura. Nos buscábamos de noche y de día para compartir libros y leernos entre nosotros. Fuimos fieles discípulos de grandes maestros a quienes quisimos y respetamos: tuvimos el privilegio de contar entre nuestros contertulios a personajes como Germán Vargas Cantillo, Alfonso Fuenmayor, Alfredo Gómez Zurek, Ramón Illán Bacca, Guillermo Tedio, Ramón Molinares, Carlos J. María, José Luis Garcés González, Federico Santo Domingo, entre otros. No teníamos instituto ni Secretaría de Cultura; vivíamos en permanentes tertulias literarias en torno a la Universidad del Atlántico y al Teatro Amira de la Rosa. Sin ayuda oficial, editábamos nuestras publicaciones; con esfuerzo propio publicábamos revistas, plegables y libros. Nuestro mayor premio era ser publicados en las páginas de los suplementos literarios de la ciudad.

Los poetas de ahora viven intoxicados por las redes sociales, con una sobredosis de narcisismo: cualquiera escribe y publica instantáneamente; no le dan tiempo al texto para madurar. Están más interesados en posar y simular ser literatos, afanados por publicar libros apresurados sin el debido tiempo de maduración.

En mi generación había crítica; nos dábamos duro y eso nos hizo crecer. Ahora hay una ausencia de crítica y una nociva complacencia con la mediocridad. Nosotros contábamos con los suplementos literarios del Caribe —El Heraldo, La Libertad y aún el Magazín del Espectador—; si nos publicaban era porque sencillamente era bueno. Las jóvenes generaciones tienen vitrinas como Facebook e Instagram y, aun así, entre la abundancia de publicaciones, hay textos rescatables. Reconozco una juventud con búsqueda genuina; prueba de ello es la labor de la Fundación Nuevas Letras bajo la conducción de Billie Jean Madera.

Si tuvieras que definir la poesía con una sola imagen —no una definición, sino una metáfora—, ¿cuál usarías?

El mar.

Entre tus libros inéditos hay títulos que suenan casi como confesiones (‘Las cenizas de los amantes’, ‘El libro de los recuerdos y las cosas perdidas’). ¿Qué te impide o te retrasa publicarlos?

Son varios los títulos ya terminados que siguen inéditos desde hace años. Hace dos años publiqué de un solo tirón cuatro títulos. Para el año 2026 proyectamos la publicación de una novela y dos poemarios: ‘Catarsis del no ganador’ y la tercera edición de ‘Las cuentas del afecto’, con una nota preliminar del profesor Adalberto Bolaño Sandoval, quien ha incluido este título en su estudio de poemas de la saga, al lado de grandes poetas del Caribe; para mí, que un estudioso de la literatura del Caribe colombiano de la talla del profesor Bolaño se fije en mi trabajo, es un verdadero honor. La otra obra es la segunda edición de ‘Taller de amor’, un libro muy querido por mis seguidores: un catálogo completo dedicado al sentimiento amoroso, vivencial y filosófico, con notas, prólogo e ilustraciones hechas por mujeres. Un homenaje en estas páginas a todo lo que nos dan y nos quitan.

¿Qué papel juega la memoria en tu escritura? ¿Te guía, te persigue o te dicta los versos?

Soy un nostálgico incorregible. Considero que la única realidad que vive un poeta es el pasado; todo lo que cuenta para armar su retirada. Mi literatura es, por esencia, memoria.

Finalmente, si el tiempo —ese viejo cómplice tuyo— te diera la oportunidad de escribir un último poema, ¿cómo te gustaría que sonara su último verso?

Escribo porque viví.