José Luis Hereyra Collante: la palabra como destino

Maestro. Palabra precisa para definir a José Luis Hereyra.

Por Fausto Pérez Villarreal

En el vasto mapa de las letras del Caribe colombiano, el nombre de José Luis Hereyra Collante resuena como una campana antigua que resguarda el misterio de la palabra y el fulgor de la memoria. Nació el 14 de enero de 1951 en el barrio Boston de Barranquilla, en la Clínica Colombo-Americana, bajo el amparo de una madre maestra del Colegio Americano, que hizo de la enseñanza una forma de ternura, rigor y destino. Entre los ecos del mar, el olor a sal y los patios donde el calor dormita al mediodía, aquel niño comenzó a intuir que el lenguaje era una patria invisible; que las palabras —esas criaturas de aire y memoria— podían ser refugio, revelación y destino, un modo de tocar lo eterno desde lo efímero.

Estudió Filología e Idiomas en la Universidad del Atlántico y luego obtuvo el título de Licenciado en Español y Literatura en la Corporación Universitaria del Caribe (CECAR), graduándose con un promedio final de 4.94 sobre 5.00. Su sed de conocimiento no se detuvo allí: cruzó fronteras y continentes para convertirse en Bachelor of Arts en Spanish and Literature en Montclair, New Jersey, EE. UU., con un GPA de 3.83 sobre 4.00, y fue certificado como profesor internacional bilingüe de excelencia académica por el gobierno estadounidense, alcanzando la histórica calificación de 199 sobre 200 en el examen Praxis II en Newark, New Jersey.

Su vida ha sido un entretejido de docencia, traducción y creación, donde cada palabra se abre como un abanico de matices y resonancias. En 1971 conquistó el Premio El Espectador de Literatura con el cuento El desagüe, y al año siguiente repitió el galardón con Disección de un desencuentro. Desde entonces, su obra se ha convertido en un espejo del alma humana: una mirada crítica y compasiva sobre la condición del hombre, una exploración de lo que se quiebra y, sin embargo, perdura dentro del ser.

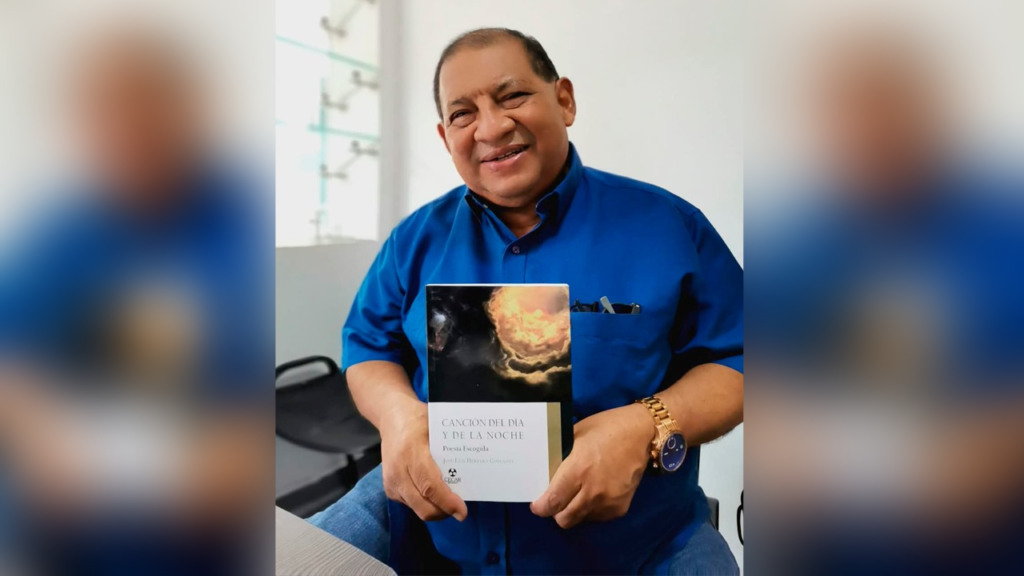

Los años le trajeron títulos que respiran como estaciones de una misma travesía: Memoria no inicial, Esquina de seis, Direcciones del cielo, Kilimanjaro, corazón helado, Casa de Luz, Entre la sangre y el destino, El desagüe – Cuentos, Crónicas y Artículos y Canción del día y de la noche – Poesía Escogida. Cada libro suyo es un territorio donde el verbo se enciende y se aquieta, donde la luz y la sombra se dan la mano y el tiempo se vuelve pulso, respiración, memoria. Hay en sus páginas una mística del instante, una fe en la palabra como salvación y testimonio.

Entre febrero de 2007 y enero de 2013 vivió en Bogotá, dirigiendo el Programa Nacional de Bilingüismo del SENA, donde su oficio de maestro se fundió con su vocación de poeta: enseñar era otra manera de escribir. Quienes lo escucharon saben que su voz —pausada, precisa, reflexiva— convertía el aula en un territorio donde pensamiento y emoción se encontraban sin violencia, como dos ríos que confluyen.

Galardonado con el Premio Iberoamericano de Poesía ‘Garrincha’ (1985) y el Libro de Oro de la Literatura Colombiana (2019), entre muchos otros reconocimientos, Hereyra ha habitado la poesía como quien habita una casa hecha de tiempo y memoria. Medio siglo después, su voz sigue siendo clara, íntima y necesaria: escucha el rumor de las cosas simples y lo convierte —con fe, lucidez y ternura— en arte perdurable. En él, la palabra no envejece: solo muda de luz.

El 13 de septiembre de 2023 recibió el Doctorado Honoris Causa en Letras, Educación y Lenguas Extranjeras por la Universidad del Atlántico, un reconocimiento a medio siglo de entrega a la lengua, la enseñanza y la poesía, en un recorrido donde cada logro académico —de Barranquilla a EE. UU.— se convierte en testimonio de excelencia, pasión y constancia.

Maestro Hereyra, han pasado más de cinco décadas desde aquel Premio de Cuento El desagüe, otorgado por El Espectador en 1971. ¿Qué queda hoy de aquel joven narrador que empezaba a abrirse paso entre las letras?

La historia de El desagüe fue muy singular desde el principio, bastante surrealista y casi onírica. Yo tenía 19 años y estudiaba becado en la Universidad del Atlántico Filología e Idiomas y también estudiaba becado Inglés y Francés avanzados en el Instituto de Lenguas Modernas – ILM del Profesor Assa, quien acababa de fundar el Instituto Experimental del Atlántico, con sede en el barrio Boston. Mi madrina, Olga García Cormane, prácticamente mi segunda madre, era Secretaria Administrativa de toda la organización educativa del Profesor Assa, y, como el Experimental quedaba solo los sábados en la tarde y el domingo todo el día, ella le sugirió al Profesor Assa que yo podía cuidar el colegio en Boston, estudiar todo ese tiempo libre y ganarme el salario de celador ese día y medio semanal. El Profesor Assa estuvo de acuerdo y me ofreció, además, su biblioteca, su música clásica, su máquina de escribir y una hamaca nueva donde leer. En esos días yo leía con fruición a Borges, a Cortázar, a Neruda, a Hemingway, a Camus y, en suma, a un espectro muy amplio universalmente. Escritores a los que todavía sigo leyendo, con contadas excepciones. Un perrito llamado Tuto —apócope de Instituto— era mi regular compañía mientras yo leía y escuchaba música. Al atorarse el perrito en un desagüe y observarlo yo desde la hamaca surgió el cuento. Lo escribí de un solo tirón, sin corregir, lo cual es casi una constante en mi obra. El cuento tuvo un camino escandaloso a nivel mediático y ganó el Premio Nacional de Literatura El Espectador en septiembre de 1971. Después, a los 2 meses, volví a ganar, el Premio de diciembre, con “Disección de un desencuentro”. Los grandes críticos nacionales encontraron que el cuento “El desagüe” era “kafkiano”, pero yo en ese entonces no había leído todavía a Kafka. Y así sucesivamente, me atribuyeron influencias conocidas y desconocidas, autores como James Joyce, Sören Kierkegaard, Jean-Paul Sartre y hasta textos esotéricos celtas e iniciaciones hinduistas. Pero no, El desagüe nació de la presencia fraterna de ese perrito desvalido, mi angustia personal de huérfano desarraigado en mi propia tierra y en el mundo, y la lectura asfixiante de “No se culpe a nadie, de Julio Cortázar. Seguí publicando cuento, relato y poesía en El Espectador y en nuestra revista Punto y Aparte con Guillermo Tedio, Ariel Castillo, Federico Santodomingo, mi compadre Lácides Vargas Buelvas y otros compañeros también inolvidables, mi inicial hogar literario.

Finalmente, está publicado por la Editorial CECAR el libro El desagüe, en 2020, donde recojo, cuentos, relatos y fábulas; reportajes de cuando estuve de periodista en Bogotá, en El Espectador, bajo la tutela de mi inolvidable amigo Alberto Duque López; un trabajo escrito a la memoria del Profesor Assa en la Revista Vía 40 de Miguel Iriarte, también prologuista del libro; y artículos de opinión en varios periódicos nacionales.

En su caso, la poesía y la narración parecen dialogar constantemente. ¿Cómo define la frontera —si es que existe— entre el poeta y el narrador que habitan en usted?

Para mí esas fronteras son invisibles y, si acaso, nunca bien delineadas, porque el summum es la poesía y esta debe primar, aflorar y resplandecer aun en la prosa, sea narrativa o ensayo. En narrativa que lo digan Juan Rulfo, en Luvina; Álvaro Cepeda Samudio, en En la calle 148 hay un bar donde Sammy toca el contrabajo o Sabanilla; Ernest Hemingway, en A very short story o The short happy life of Francis Macomber. O en ensayo que lo digan Octavio Paz, en El laberinto de la soledad; Erich Fromm, en The art of loving; Sigmund Freud, en El malestar en la cultura; o Albert Camus, en L’homme révolté, por ejemplo.

Su poesía ha sido descrita como una exploración del dolor y la esperanza, de lo íntimo y lo cósmico. ¿Desde qué estado interior suele brotar su escritura?

En mi poesía está implícita toda mi vida, y ha sido escrita con mi sangre toda y con mis vísceras. Pero, desde niño, he mantenido un diálogo sereno y continuo con el universo, y mi formación, ecuménica y ecléctica, incluye una insaciable e inexplicable búsqueda que, desde Leaves of Grass de Walt Whitman (“For me a leaf of grass is not less tan the journey-work of the stars”) o El fenómeno humano de Teilhard de Chardin, siempre constituyen una interrelación con lo cósmico que, para mí, desde niño, es un elemento cotidiano mío. Es claro que su certera pregunta también apunta a que ese intimismo lírico está presente siempre dialogando con las claves de la luz o de la esperanza, con el dolor humano o la búsqueda incesante de la felicidad.

Muchos de sus poemas invocan la memoria, la infancia, el paisaje y la noche. ¿Qué papel juega el recuerdo en su poética?

Creo que uno de los grandes tesoros de lo humano es, para bien o para mal, la memoria, el arsenal de recuerdos que incluso muchas veces se creen olvidados, como en un infantil instinto de resguardarnos de algo que en el fondo es una profusa e innegable riqueza. Es por eso que aquel primer libro de poesía que publiqué, Memoria no inicial, con fotografía de portada de mi compadre Lácides Vargas Buelvas del Pico Guardián de la Sierra Nevada, se me revela ahora como un destino cifrado en el término memoria no inicial, porque la memoria nunca va de un lugar o de un instante a otro, sino que es eterna, inclasificable y entrelazable a nivel de la historia del mundo y de lo humano, de la materia y del espíritu.

‘Esquina de seis’, ‘Memoria no inicial’, ‘Direcciones del cielo’, ‘Casa de luz’… Cada título parece una metáfora vital. ¿Cómo elige el nombre de sus libros? ¿Nace del proceso o del hallazgo final?

Picasso dijo alguna vez: “Yo no busco, encuentro.” Por supuesto, que no pretendo equipararlo al citarlo, pero sí creo que eso de encontrar mágicamente nos sucede permanentemente a todos los seres humanos, pertenezcamos a “los escogidos” o no. Los nombres de mis libros me nacen solos. Yo, personalmente, no tengo ninguna explicación sincera ni racional cuando eso me sucede. Es una sola unidad viviente lo que escribo, sea poema, cuento, artículo, ensayo o texto sencillamente. Y al sentirlo y vivirlo así, sé que el mandado viene como un mandato completo. Lo mismo me sucede cuando me han preguntado sobre las claves secretas de mi supuesta nemotecnia al decir mis poemas, sea en público, o en privado a mis amigos. No hay tal y sucede mágicamente, de una manera hermosa y que agradezco a Dios por permitirme vivir y sentir ese resplandor eterno que me invade al decirlos.

Usted ha sido traductor, declamador y maestro. ¿Qué le ha enseñado la traducción sobre la precisión del lenguaje poético?

Es curioso, pero mi periplo vital me ha llevado a ejercer diversos oficios que no siempre se armonizarían entre sí, pero que al vivirlos en mí mismo confirmo y confieso que muchas veces los prejuicios y temores existen sin razón alguna. Por ejemplo, cuando llegué de Bogotá a Barranquilla a mis 16 años, acabado de graduar del bachillerato bilingüe del Colegio Americano de Bogotá, tenía que ver por mi amada abuela Julia y por mi hermano Gustavo. Yo fui taquillero del Cine Capri; portero del Teatro San Jorge, de aquellos cines donde una contrastaba los sueños juveniles del séptimo arte con la auscultación del cielo como en una consulta a Delfos; fui portero, también, pero de las puertas de entrada y salida, del mítico Estadio Romelio Martínez, donde vi jugar a Garrincha, a quien le escribiría un poema que guardé en el corazón por más de 10 años; también fui “cantante” vallenato con Los Alegres de Foncho Castellar, conjunto que hoy en día es Los Alegres de Colombia en Nueva York y todo el este de los Estados Unidos, y Foncho me pagaba a diario con plata y también con las grandes bolsas de pan de una famosa panadería de Barranquilla donde él trabajaba, y así el canto me aseguraba el desayuno de los míos; he sido por muchos años profesor de Inglés, Español, Literatura Latinoamericana, Literatura Norteamericana e Inglesa; traductor simultáneo para El Heraldo y Cadena Radial Olímpica en el Baseball Profesional y en las Grandes Ligas en los Estados Unidos; Jefe de Traducción Técnico y de Contratos de El Cerrejón; conferencista y seminarista en Redacción, Ortografía y Técnicas de Escritura; Consultor Nacional e Internacional de Bilingüismo… y, finalmente, unos 30 años como Traductor y Corrector de Estilo y Ortotipográfico para varias universidades y entidades nacionales. Esto último, una labor de silencio y precisión que me ha educado el espíritu, la inteligencia y la afinación lingüística al trabajar en investigaciones científicas, publicaciones de revistas y libros, y en mi propia obra literaria y en la de varios colegas escritores muy allegados.

¿Cree que la poesía colombiana del Caribe ha sido leída y valorada en toda su magnitud por el canon nacional?

En este país —y creo que en la mayoría de países— y en el arte en general, parece que es inevitable el escozor de la envidia y la urticaria de las “roscas”, pero yo no enfrentaría a la poesía escrita en el Caribe colombiano con la del resto del país andino, es decir, no me afincaría en eso de los regionalismos, porque a veces encuentras mayor respeto y aprecio en esferas literarias o artísticas de otras latitudes que en tus vecinos de patio. Veo, eso sí, que ahora más que nunca la corrupción ha permeado las esferas del arte y la literatura, y los presupuestos de la cultura son perseguidos con bastante éxito ilícito por los farsantes y payasos politiqueros que pululan y cunden de la noche a la mañana apadrinados por el descarado contubernio de las redes sociales y convertidos en “escritores”, en “poetas”, en “investigadores” y así duran toda la vida sin trabajar y viviendo de la teta del erario a través de gobernaciones, alcaldías, universidades públicas y privadas, fondos mixtos de cultura de turno y hasta empresas ajenas a la cultura. Es que son muy hábiles y desarrollan una mezcla de malicia y estrategia maligna hasta el final de sus vidas.

En ‘El desagüe y otros relatos’ suyos hay una crítica social implícita, un pulso ético. ¿Qué papel cumple la literatura frente a la injusticia y el desencanto de un país como Colombia?

La literatura, desde siempre se ha dicho, es la historia bien contada. Y la literatura ha cumplido, aun con su propio sacrificio, con la defensa de la verdad ante el crimen político, la violación de los derechos humanos y el intento de mordaza y corrupción de los viles y criminales disfrazados de prohombres. Pero anotaba arriba el peligro que hoy en día se cierne sobre la sociedad humana frente al poder de perversión y rapiña de la corrupción y su manejo criminal de la justicia en favor de la criminalidad. En los totalitarismos los primeros que caen víctimas de la muerte, la cárcel o el despojo son los verdaderos escritores y artistas, porque el arte verdadero siempre estará alineado con la vida, con la esperanza, con las flores, el aire, en fin, con la vida.

¿Cómo percibe la evolución del oficio de escribir en una época donde la inmediatez digital parece desplazar la contemplación y la lectura profunda?

Esa inmediatez digital que usted anota afecta, no solo al arte y la literatura sino a todas las estructuras sociales. Soy actualmente también profesor universitario. Y al igual que ya un alumno no sabe las tablas de multiplicar porque la calculadora del celular le “sopla” el dato, tampoco el estudiante de hoy cree que deba saber las preposiciones en español y menos en inglés o la lengua que le corresponde estudiar según el pensum académico. Lo anterior se agrava ahora con la Inteligencia Artificial, empleada no como maravilloso recurso investigativo y de conocimiento, sino para escamotear compromisos académicos y ganar dinero en bonificaciones de investigación, de viajes académicos, de becas internacionales, etc.

Su obra ha recorrido casi medio siglo. ¿Hay una constante, una obsesión que atraviese toda su producción?

Mi obra toda, sea en poesía, narración o ensayo, siempre buscará el duro equilibrio entre la desgracia vencida y la esperanza sostenida y convertida en paz, todo aunado en un contexto de belleza que embriague y que estremezca el corazón humano que se acerque a su efluvio espirituoso.

Usted ha trabajado con jóvenes escritores y estudiantes de literatura. ¿Qué errores o desvíos observa en las nuevas generaciones de poetas y narradores?

Me contaba una vez la pintora británica Freda Sargent, exesposa e Alejandro Obregón, en una entrevista que realicé con ella para El Espectador, que Álvaro Cepeda Samudio decía que “el único problema que tenían los escritores jóvenes era que no tenían nada que decir”. Lógicamente, existe la excepción de algún escritor joven y escritor de verdad que sí tenga —y tendrá— algo que decir. Pero le entiendo a Álvaro Cepeda en que su aseveración sí encierra mucho de verdad. Ahora, en estos tiempos nuestros —de los cuales alguna vez Antonio Caballero dijo que “a todos nos ha tocado vivir tiempos aciagos, pero a nosotros, además, nos ha tocado vivir tiempos hipócritas”— eso que él tiene a bien llamar “tiempos hipócritas” coincide exactamente con los farsantes de hoy que a través de las redes sociales terminan llamándose entre sí “poetas”, “escritores”, “investigadores”, se intercambian diplomas digitales y salen todos los días con fotos y agasajos y eventos con “fulanito” y “zutanita”. Pero, por la sola ley de probabilidades descansemos en la fe de que habrá poetas y creadores verdaderos siempre.

¿Qué tipo de textos les aconseja leer a los jóvenes?

Aconsejo leer eso que llaman eufemísticamente ‘la gran literatura’, que no es más que los propios, los verdaderos, aquellos que Roberto Fernández Retamar llamaba “los que sí “han sido calcinados por un amor devorante […] Y más devorados por amores calcinantes”. Los Dostoievski, los Tolstoi, los Camus, los Pessoa, los Kavafis, los Robert Frost, los John Steinbeck, los Carl Sandburg, los Hemingway, los Marcel Proust, los Borges, los Cortázar, los Onetti, los García Márquez, los Murakami, los Yukio Mishima, la Biblia, las Mil noches y una noche, los César Vallejo, los Scott Fitzgerald, etc. y etc.

¿Y qué textos no recomendaría?

Siempre he notado que mi Censurador no ha funcionado nunca bien, pero me atrevo a decir que lo que usted vea en la efímera, deleznable y pasajera lista de los bestsellers, por ahí no es.

En su vida y obra hay un tránsito entre idiomas —inglés, francés, español—. ¿Cómo influye esa polifonía lingüística en su manera de pensar la palabra?

El ejercicio vivo y, además, académico de las lenguas extranjeras me ha facilitado siempre que mi amor natural e intempestivo por la belleza y el conocimiento se recree en lo posible en la lectura de las obras en su idioma original. Tal el caso de L’Étranger y L’homme revolté de Camus; The snows of Kilimanjaro, The old man and the sea y For whom the bell tolls de Hemingway; The Prophet, de Kahlil Gibran,el Ulysses, de James Joyce; y otros igualmente amados y admirados.

¿Qué autores considera sus faros literarios, aquellos que marcaron su sensibilidad o su método de escritura?

Yo he donado ya mi biblioteca dos veces: la primera, a una universidad con la que he compartido mucha vida; y, la segunda, a la pequeña, pero creciente biblioteca de Don Gabriel, poblado en los Montes de María, porque un amigo entrañable, el Dr. Dairo Pérez Méndez, ilustre jurista, ha luchado por estas comunidades abandonadas a su suerte y sumidas en el olvido por tantos gobiernos centralistas. A ellos —niños y jóvenes— voy entregando religiosamente todo libro que compro o recibo, pero, mantengo un estante sagrado con mis autores de cabecera, como lo son Albert Camus, Jorge Luis Borges, Paul Auster, Julio Cortázar, Ernest Hemingway, John Steinbeck, Malcom Lowry, Matsuo Basho, William Faulkner, Edgar Allan Poe, Lao-Tse, James Joyce, Marcel Proust y otros, además de las obras de la Real Academia Española – RAE que para mí son de consulta diaria en mi trabajo de traductor y corrector de estilo y ortotipográfico.

¿La música —tan presente en la cadencia de sus versos— tiene un lugar consciente en su proceso creativo?

“Por la música, misteriosa forma del tiempo”, decía Borges en su “Otro poema de los dones”. A mí siempre la música me ha acompañado desde niño. Mi madre era una gran melómana, pero partió demasiado pronto, de manera que se me interrumpió un tiempo la música selecta y ahondé en lo popular; pero en la vida, siempre una cosa me va llevando a otra, de manera que la cercanía con personas como mi madrina Olga García Cormane (q.e.p.d.) y, después de El desagüe, mi fraterna amistad con el científico, poeta y novelista Manuel Guzmán Hennessey equilibró con música clásica mis intensos años de salsa, de música típica del Caribe colombiano, de rock clásico y de todo tipo de música mundial. Pero, sí, he sido consciente de que una mezcla de “Samba pa’ti” de Santana con la “Sonata Claro de Luna” de Beethoven han asistido con sus paralelos movimientos a la génesis de algún poema mío.

En ‘Canción del día y de la noche’, su antología más reciente, usted revisita toda una trayectoria. ¿Fue un acto de síntesis o de reconciliación con el tiempo?

‘Canción del día y de la noche – Poesía Escogida’ constituye la reafirmación del ser frente al olvido. Mi gran amigo, el Dr. Noel Morales Tuesca era el Rector de la Corporación Universitaria del Caribe – CECAR en Sincelejo, Sucre, universidad fundada entre otros por su padre el Dr. Noel Morales Calao, quien había fallecido recientemente y siempre fue en vida un apoyo espiritual y hasta laboral en mi vida. Por eso, frente a las grandes preguntas que se suscitan en el corazón humano al perder uno a un ser tan importante para la propia vida, decidí, en una apuesta de la nada de la vida humana frente al inmenso abismo del olvido universal, reunir esta antología, la cual asumió la universidad, por gestión de mi amigo Rector Noel Morales Tuesca, y el total respaldo de Antonio Mora Vélez, mi entrañable amigo e inmenso escritor (q.e.p.d.) para su publicación.

¿Qué relación mantiene hoy con Barranquilla, su ciudad natal, y con el Caribe, territorios que respiran en muchos de sus poemas?

Barranquilla es mi tierra natal y también la de mis padres. Hay entrañables afectos que sé bien que no perecerán ni con el tiempo ni con nada. Hay, lo sé, un invisible cordón umbilical que me une a ella, Asimismo, siempre he tenido ese vínculo fraterno y literario con esos grandes e insustituibles amigos que me acompañaron desde el principio. Ahora, finalmente quedé establecido cerca a esa amalgama de mar y río, de sol, de sal y de luceros. Y, eventualmente, siempre que nace un nuevo libro mío, Barranquilla y mis amigos están siempre esperándome con los brazos abiertos.

En su experiencia como docente, ¿ha sentido que la palabra poética aún puede transformar a quien la pronuncia o la escucha?

Yo sé lo que se puede lograr en la educación con la palabra amor como sustancia de vida mutua con los estudiantes y como vehículo posible de conocimiento, Sé, también, porque no soy iluso, que hoy enfrentamos riesgos mayores cada vez por vías de las convulsiones sociales y por aquello ya citado de los tiempos, además, ‘hipócritas’. Pero, incluso en la enseñanza de disciplinas distantes de la literatura, en cualquier disciplina, la finura de un lenguaje humano sincero con respecto al alumno construirá los puentes necesarios para salvar los riesgos del vacío. Y ese lenguaje solo puede ser movido por una palabra cargada ya de esa belleza conmovedora de lo humano en tanto humano, palabra que exprese una esperanza entregada al otro ser, no frente a las paredes de un aula o a un tablero o a una pantalla, sino una palabra de fe que cargue acompasadamente la esperanza del bienestar ya visto como cumplido para la vida de ese ser llamado alumno, a quien enseñamos a ver y descubrir la esperanza.

¿Cómo afronta el silencio entre un libro y otro? ¿Les teme a los vacíos creativos?

Mis libros por lo general eran un fluir permanente de poemas, cuentos, relatos, ensayos, artículos y crónicas. Y, muchas veces, hacía altos en el camino y ordenaba materiales, que ya de por sí constituían un nuevo libro, y así ad infinitum hasta ahora. No obstante, ahora tengo varios proyectos, es decir, libros previamente imaginados en su estructura vital, su conformación interna, su contenido en imágenes que oscilan en una suave danza con telón de fondo en un atemporal horizonte.

Si pudiera reescribir una sola página de su vida literaria, ¿cuál sería y por qué?

La verdad es que la vida me ha dado mucho más de lo que yo he buscado. Y siempre siento que mucho de lo que llamamos pérdida no es más que falta de percepción más profunda para percibir verdades y realidades que a la postre ni son ninguna catástrofe ni mucho menos. Por eso, no he perseguido nunca hacer mejor lo ya realizado pensando que fue deficiente, sino que con las cicatrices de esa alfarería del alma lograba lo que después descubrí que se llamaba en la cultura japonesa el Kintsugi, la técnica para reparar cerámica rota, con polvo de oro y platino, que honra la imperfección. En lugar de ocultar las fracturas, estas se resaltan, celebrando la historia y las cicatrices como una parte hermosa y valiosa de su identidad, metáfora para la endurance y la superación en la vida, donde las dificultades y las cicatrices se ven como algo que puede transformar al ser en fortaleza y hermosura.

Finalmente, ¿qué consejo ofrecería a quienes hoy buscan en la poesía no una carrera, sino un modo de estar en el mundo?

Que todo en la vida debe conllevar poesía: una puesta de sol, un recuerdo de un ser ido, aun la angustia que puede ser transformada por la poesía por la fuerza de la belleza y la revelación oculta que solo se ve, como en El Principito, con el corazón. Lo humano es reflejo de lo divino, y es allí en esa consciencia de ser algo más que polvo lo que nos convierte en luz. Y eso solo puede dárnoslo la poesía. En todo cabe la poesía: en el cielo azul más ilimitado o en el intersticio más estrecho. Ese es su misterio. Y su bendición.