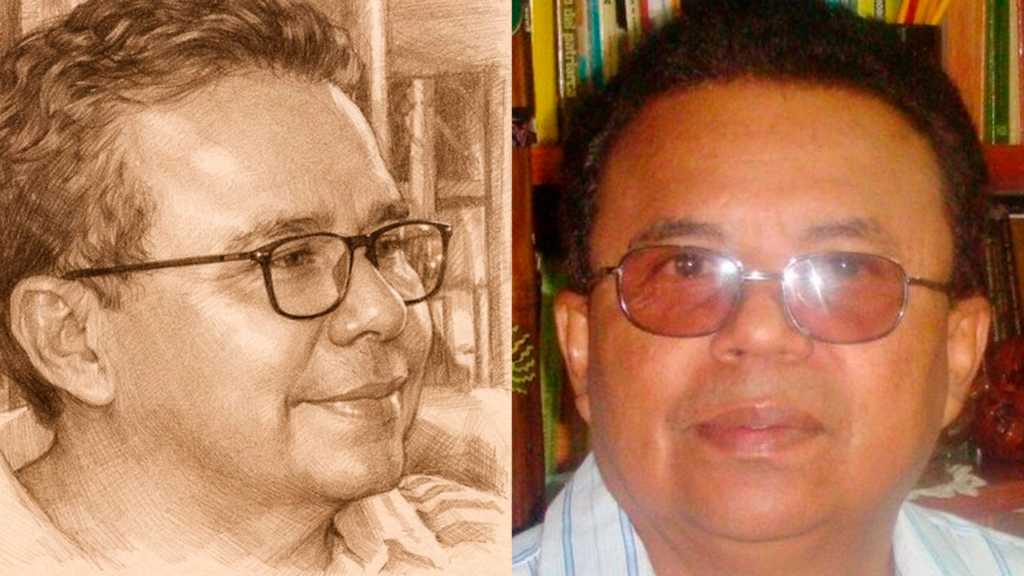

Guillermo Tedio: la palabra que arde en la oscuridad

Guillermo Tedio es un escritor de palabra clara y reflexiva, cuya obra piensa el Caribe desde la memoria y la belleza del lenguaje.

Por Fausto Pérez Villarreal

Eduardo Pulido Serrano, tío de mi primogénito John Mario Pérez, suele recordar a su profesor de Taller Literario en el INEM Miguel Antonio Caro de Soledad como quien evoca una luz que aún persiste en la memoria.

“Guillermo Tedio dominaba la literatura como nadie”, recuerda Eduardo, docente de Lengua Castellana, dejando caer la sentencia con ese peso limpio que solo tienen las admiraciones verdaderas. Lo rememora, en los años 1984 y 1985, convertido en un instructor empeñado en contagiarles a los muchachos el vértigo de la palabra escrita.

En esos pasillos rumorosos, húmedos y calientes, ocurría un pequeño prodigio cotidiano: Tedio, obsesionado con la noche como símbolo y misterio, les enseñaba que también la oscuridad es un territorio donde se puede aprender a leer el mundo.

Ese hombre —que firmaba con un seudónimo capaz de ocultar al verdadero Manuel Guillermo Ortega Hernández— convirtió una asignatura llamada Taller Literario en un espacio donde la imaginación era ley y el lenguaje, un territorio de exploración. Allí, Eduardo aprendió a escribir. Allí, muchos descubrieron que la literatura podía ser una forma de respiración. Y allí comenzó a crecer la leyenda íntima del narrador que veía el Caribe como un mapa de preguntas sin fondo.

Años después, cuando la vida me había llevado por los caminos ariscos del periodismo y la investigación biográfica, lo conocí personalmente en su casa del barrio El Tabor, en el norte de Barranquilla. Llegué de la mano del crítico literario y también profesor, Ariel Castillo Mier. En esos momentos yo trabajaba en la biografía ‘Alfredo Gutiérrez, la leyenda viva’. Tedio me recibió con esa mezcla de atención y sencillez de los verdaderos maestros. Revisó parte de mi investigación y dictaminó, con esa concisión que no admite negociaciones: “Es un buen trabajo y se nota la investigación”. Aquellas palabras, viniendo de él, fueron un bautizo.

Nacido en Baranoa (Atlántico) el 25 de junio de 1947, Manuel Guillermo Ortega Hernández fue adoptado por la literatura desde muy temprano. En el colegio de secundaria de su pueblo, bajo el influjo del rector y profesor Julio E. Pantoja Maldonado, descubrió que el Quijote podía irrumpir en Baranoa del brazo de un loco del pueblo. Aquella revelación, emergida en un bachillerato de provincia, anticipaba su estética posterior: la capacidad de atravesar lo real con una mirada oblicua, casi mítica, que introduce lo fantástico en los pliegues de lo cotidiano.

Su vocación tomó forma definitiva en la Universidad del Atlántico. “Devoré bibliotecas”, diría alguna vez. Y así fue: devoró la de Baranoa, la Departamental, la universitaria. Leía con la voracidad de quien persigue un secreto escondido al fondo de todas las palabras. En una de sus visitas a la Biblioteca Departamental solicitó cinco libros a la vez, pero la secretaria se los negó con el argumento de que solo podía leerlos allí mismo. Él, inconforme, buscó directamente a la directora, Meira Delmar. Ella lo escuchó, reconoció en sus ojos el hambre auténtica del lector y decidió prestarle los cinco volúmenes, pero bajo una condición muy clara: cuando los terminara, debía volver para conversar con ella y responder a las preguntas que le haría sobre cada uno de los textos leídos. Ese pacto —una suerte de rito de lectura y retroalimentación— lo marcaría para siempre.

De ese fuego lector surgió una obra narrativa que hoy constituye uno de los universos más singulares del Caribe colombiano. Publicó ‘La noche con ojos’ (1979), ‘También la oscuridad tiene su sombra’ (1984), ‘El crujido del fuego’ (Premio Nacional de Libro de Cuentos, 1987), ‘El amor brujo’ (2006) y ‘Tierra de iguanas y otros cuentos’ (2018). Además, sus relatos integran antologías como ‘Cuentos felinos’, ‘Los once de Calibán’ y ‘Cuentos de La Cueva’. Su mundo —poblado por noches vivas, criaturas insólitas y una ironía que roza lo demencial— ha sido traducido al inglés, francés, alemán, italiano y portugués.

Su trayectoria literaria está respaldada por premios que confirman la solidez de su voz: ganador del Concurso Nacional de Cuento El Espectador (1975) con ‘Tierra de iguanas’; segundo premio en el Concurso Nacional Jorge Gaitán Durán (1983); mención de honor en el Concurso de Cuentos Universidad de Medellín con ‘Historia de un hombre pequeño’ (1983); ganador del Concurso Latinoamericano de Cuento Ko’Eyú de Caracas (1990) con ‘La venganza del guacabó’; y finalista del Premio Nacional de Cuento La Cueva 2022/23 con ‘Mamá guarda silencio’.

Su pensamiento crítico es igualmente vasto. Ha escrito ensayos sobre García Márquez, Juan Rulfo, Jorge Luis Borges, Roa Bastos, Julio Cortázar, Denzil Romero, Héctor Rojas Herazo, Luis Carlos López, Jorge Artel, Meira Delmar, Marvel Moreno, Álvaro Cepeda Samudio y otros nombres mayores de la literatura hispanoamericana. Su obra ensayística ha circulado en revistas nacionales e internacionales.

En el ámbito académico dejó huellas definitivas: se graduó en Derecho con una tesis meritoria sobre derechos de autor; obtuvo una Maestría en Literatura Hispanoamericana en el Instituto Caro y Cuervo —con un estudio sociocrítico sobre la poesía de Pablo Neruda— y, ya en la Universidad del Atlántico, creó el Grupo de Investigaciones Literarias del Caribe, GILKARÍ. Durante once años dirigió la revista La Casa de Asterión y fundó espacios digitales pioneros como Caribanía y El baúl de los disfraces, convencido de que la literatura debía hallar nuevos refugios en la red.

Sus primeros alumnos lo recuerdan como aquel que enseñaba a escribir enseñando antes a mirar. Repetía que, para escribir un cuento, bastaba una imagen capaz de detonar el relato. “Hay que tener las antenitas de vinilo bien puestas”, decía, para notar el instante exacto en que la gracia llega. Esa fe en la revelación momentánea se manifiesta en cuentos como ‘El amor brujo’, una sátira apocalíptica en la que un piojo abre en canal las grietas del mundo globalizado mientras atraviesa una Barranquilla devastada.

Con el paso del tiempo uno comprende que Guillermo Tedio es más que un cuentista prolífico: es un artesano de la lucidez, un vigía de la lengua, un sembrador de inquietudes. La literatura colombiana le debe un lugar de honor no solo por sus relatos premiados y traducidos, sino por esa pedagogía fervorosa que convirtió a la noche en un territorio simbólico donde también caben las revelaciones.

Quienes lo conocen saben que detrás del seudónimo hay un hombre que ha hecho de la literatura su destino y de la lectura su casa. Alguien que entendió desde joven que la noche tiene ojos. Y que la oscuridad también tiene su sombra.

Ahora, tras recorrer la vida y las claridades secretas de su obra, queda abrir el umbral hacia sus propias reflexiones, esas que solo pueden surgir cuando la palabra se vuelve diálogo.

Tu generación creció bajo el aliento oscuro de Sartre, Camus y ese pesimismo filosófico que emanaba de ‘El ser y la nada’, ‘La náusea’ o ‘El extranjero’. En medio de ese clima intelectual, ¿por qué elegiste el apellido Tedio? ¿Qué te llevó a adoptar ese seudónimo literario con el que te diste a conocer desde comienzos de los años setenta?

En las décadas de los sesenta y setenta del siglo XX, quizá por la influencia del existencialismo a nivel internacional y del nadaísmo en Colombia, era frecuente que quienes nos iniciábamos en la literatura buscáramos un nombre que se apartara de la eufonía y el lirismo habituales en los seudónimos de épocas anteriores. Por ese tenor, recuerdo a X-504 (el poeta Jaime Jaramillo Escobar), el Monje Loco (el narrador Elmo Valencia) y Pablus Gallinazus (poeta y cantautor de ‘Una flor para mascar’).

En mi caso, la elección del seudónimo Guillermo Tedio estuvo profundamente marcada por la situación económica, política y cultural que vivíamos los colombianos. Era una época de desencanto, frustración, hastío y aburrimiento frente al desastre heredado del llamado Frente Nacional (1958–1974), ese pacto entre conservadores y liberales para alternarse el poder. Tras el sangriento periodo de la Violencia —con más de 300.000 muertos—, el país parecía reiterar el ciclo de una nación fallida.

Ese fracaso pesaba especialmente sobre las juventudes, que no veíamos salida a la imposibilidad de realizarnos como ciudadanos plenos. A ello se sumaban los discursos existencialistas de Sartre y Camus, críticos del racionalismo burgués que, bajo la máscara del progreso, había conducido a dos guerras mundiales y al horror de Hiroshima y Nagasaki. Libros como ‘El ser y la nada’, ‘La náusea’, ‘El mito de Sísifo’ y ‘El extranjero’ fueron determinantes para los intelectuales de entonces. Cuando adopté el apellido Tedio, mi inconsciente estaba atravesado por ese pesimismo crítico de la posguerra y por la sensación de país frustrado que nos dejaba el Frente Nacional.

¿Qué tan determinante fue la figura del rector Julio E. Pantoja Maldonado en tu vocación literaria? ¿Qué vio en ti que te encaminó definitivamente hacia este oficio?

Julio E. Pantoja Maldonado, Don Julio, como lo llamábamos, era el rector del Colegio de Bachillerato de Baranoa, plantel que hoy lleva su nombre y donde me gradué de estudios secundarios, igual que el escritor coterráneo Martiniano Acosta. Don Julio era un hombre con una formación clásica. Nunca supe que se interesara por la literatura reciente de la época, que era principalmente la narrativa del Boom latinoamericano (Carlos Fuentes, Gabriel García Márquez, Julio Cortázar, Mario Vargas Llosa, José Donoso) o los escritores del protoboom como Jorge Luis Borges o Juan Rulfo.

Sus preferencias eran definitivamente los clásicos, tanto en literatura como en filosofía. Para dar un ejemplo, dos autores que citaba en sus conversaciones eran Miguel de Cervantes Saavedra y Platón, sobre todo de este último decía de memoria parrafadas de sus diálogos socráticos. Además de dirigir el colegio, don Julio nos dictaba clases de español y literatura. Su interés se centraba en que leyéramos los primeros diez capítulos de ‘Don Quijote de la Mancha’. Lo interesante, para mí, eran las explicaciones o glosas que él iba haciendo a medida que leíamos en clase, sobre todo por el lenguaje arcaizante que no entendíamos y la sabia interpretación que él proponía de los distintos episodios de la novela. Y en ese momento tuve yo mi epifanía de escritor. Cuando terminé de leer, no los diez primeros capítulos, sino los 52 de la primera parte, decidí escribir mi primer relato.

Era una cosa loca, una historia, seguramente mal escrita, en la que Don Quijote se presentaba en Baranoa y sostenía un duelo con uno de los pocos locos callejeros, de pronto el único, que en ese tiempo rondaba por el mercado público o la plaza del pueblo, frente a la iglesia de Santa Ana. En mi relato, Don Quijote, con su estrafalario vestido de caballero andante, llegaba a la plaza y retaba al insolente que había osado ofender a su bella señora Dulcinea del Toboso. El insolente era un loco callejero conocido en el pueblo, que se presentaba al duelo con el remoquete de Caballero de la Cabeza de Toro, pues se había inventado una máscara y tocado con una calavera de res obtenida en los predios del viejo matadero público, en el barrio España, donde yo vivía. En el combate, el Caballero de la Cabeza de Toro le daba a don Quijote una soberana paliza que lo dejaba con las costillas rotas y sin las palabras de consuelo de Sancho Panza, pues yo imaginaba esta pelea en la primera salida del Quijote, cuando todavía no tenía escudero. Era un relato de dos o tres cuartillas que yo escribí en una vieja máquina que me había conseguido mi papá en Barranquilla con los alemanes de la Casa Lindemeyer.

Yo no cabía del gozo estético con este texto y corrí a entregárselo a don Julio, seguramente buscando su aprobación, pues pensaba que había superado a Cervantes. Y me atreví a mostrarle el relato porque ya él había visto en clase mi esmerada atención y me había facilitado, de la biblioteca del Colegio, el tomo con la primera parte de ‘El Quijote’, cuando le dije que quería leer todo el libro.

En esa época era fundamental en los planteles educativos la realización de los llamados actos cívicos, que en el colegio eran dirigidos por el propio don Julio. Recuerdo que, orientados por sus profesores, los estudiantes declamaban poemas como ‘Los motivos del lobo’, ‘La pobre viejecita’, ‘El renacuajo paseador’, ‘La abeja’, ‘La paloma torcaz’, ‘La araña’ y otros. Después, un lunes, en la clase de español, me llevé la sorpresa de que don Julio leyó en voz alta mi relato, sin decir de quién era, y pronto los compañeros, por las distintas referencias a motivos y personajes de Baranoa, se reían y festejaban la aventura de Don Quijote con el Caballero de la Cabeza de Toro. Finalmente dio mi nombre y me comprometió a que leyera mi primera creación a todo el estudiantado en el acto cívico siguiente. A partir de allí, don Julio comenzó a facilitarme libros que, según él, podían estimular mi creatividad y escritura, no solamente libros de la biblioteca del colegio, sino de la suya propia.

Has mencionado que la lectura del Quijote en el bachillerato fue un punto de quiebre en tu vida. ¿Qué encontraste en esa obra para imaginar al Quijote entrando en Baranoa de la mano de un loco del pueblo?

En esos momentos primiciales de la escritura, más que certezas, uno lo que tiene son intuiciones y dudas. Muchas de esas actuaciones primerizas se ejecutan por instinto. Después, ya de adulto, viene la racionalización de todo ese proceso. En El Quijote se trata de dos personajes en uno. Por un lado, está el señor Alonso Quijana (el cuerdo), que era un hidalgo español, dedicado a las actividades principales de la caza y la lectura de libros de caballería, y por otro, Don Quijote (el loco), que se lanza a «enderezar tuertos», es decir, a arreglar el mundo. Recordemos que son los libros de caballería los que lo llevan a la locura, pues «se enfrascó tanto en su lectura, que se le pasaban las noches leyendo de claro en claro, y los días de turbio en turbio; y así, del poco dormir y del mucho leer, se le secó el celebro de manera que vino a perder el juicio».

Creo que esa imagen doble, ese binomio del cuerdo y el loco en un mismo personaje, va a ser clave en mi escritura. En mi relato, Don Quijote se enfrenta a un personaje que también ha perdido la normalidad civil y psíquica. Pienso que esa liga bipolar está en mis personajes. Alguien deja de ser el señor Alonso Quijana y se convierte en Quijote, sin importar que esta transformación ocurra como hecho real o como creación onírica o mental. El tema del doble es fundamental no solo para mí, sino para la literatura y el arte universal. El doctor Jekyll y Mr. Hyde siguen vivos.

Igual es clave la concepción de literatura que propone Cervantes. Recordemos que el supuesto amigo, en el prólogo, le hace al autor la siguiente recomendación: «Procurad también que, leyendo vuestra historia, el melancólico se mueva a risa, el risueño la acreciente, el simple no se enfade, el discreto se admire de la invención, el grave no la desprecie, ni el prudente deje de alabarla».

¿Cómo recuerdas el gesto decisivo de Meira Delmar al permitirte llevar cuatro libros de la Biblioteca Departamental con la condición de regresar para conversar con ella sobre esas lecturas? ¿Qué significó para ti que una poeta de su estatura te ofreciera esa confianza?

Recuerdo que en el año en que entré a la Universidad del Atlántico, a estudiar Filología e Idiomas, para mí fue fundamental encontrarme con la biblioteca de la universidad y la Biblioteca Departamental, dirigida por la poeta Meira Delmar. Dejaba atrás la biblioteca del colegio y las pequeñas bibliotecas que yo saqueaba en las casas de mis amigos.

Una mañana llegué a la Biblioteca Departamental con el objetivo de que me prestaran varios libros que leería en Baranoa y devolvería puntualmente en la fecha que me fijaran. Una empleada me dijo que los libros solo se podían leer dentro de la biblioteca. Fue entonces cuando decidí hablar con Meira (doña Meira), a la que había leído y escuchado en dos recitales.

Ya en su oficina, le planteé mi solicitud y le mostré un legajo con algunos de mis cuentos aún inéditos, con el fin de corroborar mi genuino interés de leer buenos libros para nutrir mi escritura. Ella se quedó mirándome, como calibrando la sinceridad de mi pedido, y después de decirme que no era política de la biblioteca dejar salir los libros, accedió a que me llevara cuatro, con la condición de que debía entregárselos personalmente a ella, en quince días. Anoté los títulos y autores de los libros y una bibliotecaria me los entregó, después de hacer las debidas anotaciones.

Pensando que eso de darme quince días para leer cuatro libros era una especie de prueba, así que los leí en diez y vine a devolverlos. Entonces me llevé la sorpresa de que Meira me hizo una especie de examen sobre el contenido de los libros. Recuerdo que eran dos novelas de Günter Grass, ‘El tambor de hojalata’ y ‘El gato y el ratón’; una de Heinrich Böll, ‘Opiniones de un payaso’, y la cuarta, ‘El sonido y la furia’, de William Faulkner. A partir de ese momento, tuve abiertas en todo momento las puertas de la Biblioteca Departamental y las conversaciones con Meira Delmar. Gané buenas lecturas y una invaluable amistad.

Te defines como un lector que “devoraba bibliotecas”. ¿Qué hambre interior alimentaba esa necesidad interminable de nuevos libros y nuevos mundos?

En la medida en que quería escribir, sentía la necesidad interior de ver cómo otros escritores creaban sus mundos de ficción. Creo que el mayor impacto de la lectura, como experiencia emocional, se produce en nuestras vidas, cuando somos cachorros, en nuestra adolescencia y juventud. Y ello quizás se deba a que, en esa edad, de alguna manera somos cuerpos y mentes física y mentalmente inocentes, ingenuos, cándidos. Es una etapa en que apenas estamos conociendo el mundo y podemos darnos el lujo del asombro, vivir el porrazo de lo sorprendente. En cambio, cuando ya estamos maduros o somos viejos, el impacto de una lectura ya no es tan fuerte, pues se ha acumulado en nosotros una larga experiencia que aminora la fascinación, el deslumbramiento.

Y no tienen que ser geniales, excelentes, excelsos, esos libros que nos dolieron fuertemente en el pecho o nos dieron el gozo emocional de la aventura. En mi caso, diría que en esos primeros tiempos fueron varios los libros que me impactaron. Aquí voy a mencionar solamente cuatro.

Recuerdo la novela ‘Corazón’ (‘Cuore’, en italiano), de Edmundo De Amicis, publicada en 1886. El libro tiene el subtítulo de “Historia de un niño”. La leí una sola vez y no he querido volver a leerla para no olvidar ni borrar, con la racionalización y la conciencia, ese martillazo emocional impresionista que dejó en mí. Igual está la novela La isla del tesoro, de Robert Louis Stevenson, que es una historia de piratas, islas y búsqueda de tesoros. Y ya de joven, la novela ‘Pedro Páramo’ fue otro libro de marca mayor. Tú crees que los personajes que habitan el pueblo de Comala están vivos y luego, poco a poco, te vas dando cuenta de que no son más que ánimas en pena, muertos que salen, fantasmas de un mundo perdido en las áridas tierras del Jalisco mexicano. Y más tarde llega ese terrible final en que Abundio Martínez, el hijo bastardo de Pedro Páramo, acuchilla a su padre porque le negó una limosna para sepultar el cadáver de su mujer Refugio. También me marcó —creo que no solo a mí sino a varias generaciones— la gran novela de García Márquez, ‘Cien años de soledad’, pues nos reveló a los habitantes del Caribe colombiano un mundo que estaba ahí en las calles, en nuestras casas, en nuestros abuelos, pero que no nos atrevíamos a reconocer, quizás porque tantos años de colonialismo económico y cultural hacían que nos avergonzáramos de nosotros mismos.

Ahora, es posible que ese nivel de asombro haya cambiado con los avances tecnológicos, sobre todo con los conocimientos que se acumulan en la red, de tal modo que quizás ya nada nos impacta ni alarma porque lo sabemos todo, o casi todo, a través de Wikipedia, inteligencia artificial o las redes sociales.

Entre Heinrich Böll, Vargas Vila, Julio Verne y los grandes autores del canon hispanoamericano, ¿quiénes fueron verdaderos detonantes de tu sensibilidad narrativa?

Ya mencionamos ‘El Quijote’, que está en mis inicios, con esa imagen del personaje dual del cuerdo Quijana y el loco Quijote, dado a conocer por mi mentor Julio E. Pantoja Maldonado. A Böll le leí por curiosidad. Por eso pedí su novela ‘Opiniones de un payaso’ en mi visita a Meira Delmar en la Biblioteca Departamental. De Vargas Vila leí algunas de sus novelas, sobre todo las de temas «lúbricos», tratando de encontrar allí la educación sexual que nos negaba la escuela en esos tiempos. Después, ya con un ojo más crítico, comprendí que Vargas Vila —aparte de su antiimperialismo, expresado sobre todo en el libelo Ante los bárbaros— era un escritor de estilo ampuloso, retórico y pedante, que parecía no haberse enterado del paso renovador de las vanguardias que sacudían el mundo de las letras y las artes. En «El arte de injuriar», Borges reconoce en Vargas Vila a un gran libelista y cita lo que dijo del poeta Santos Chocano: «Los dioses no consintieron que Santos Chocano deshonrara el patíbulo, muriendo en él. Ahí está vivo, después de haber fatigado la infamia».

Julio Verne siempre ha sido reconocido por distintos escritores y críticos como un autor imprescindible, como lo atestigua Julio Cortázar al dar a uno de sus libros el título de La vuelta al día en ochenta mundos, una inversión de La vuelta al mundo en ochenta días. Hubo un momento, sobre todo en mi adolescencia, en que leí a Verne, quizás unas veinte de sus más de sesenta novelas, seguramente por el sentido novedoso que el francés le daba a la aventura con la inclusión de extrañas tecnologías como vemos en Vint mille lieues sous les mers.

Tiempo después, una vez comprendí que la literatura, sobre todo la narrativa, no se escribe por generación espontánea, sino solo a través de un largo proceso de aprendizaje del lenguaje y de las técnicas narrativas, y de una comprensión cabal de las distintas temáticas que te va ofreciendo la vida y la realidad social, me di al trabajo de leer obras que, según el canon, habían sido reconocidas como verdaderos hitos de la creación literaria, principalmente textos de autores latinoamericanos, europeos y norteamericanos.

Yo y la generación de amigos intelectuales que intentábamos escribir leíamos a los autores del Boom. A García Márquez lo leí y aún lo sigo leyendo, pero cuidándome de no convertirme en satélite de un planeta con tanta fuerza gravitacional como él, para usar la metáfora astronómica propuesta por el norteamericano Seymour Menton. Cortázar fue un escritor clave para nosotros, pues nos ubicaba en otra latitud, la urbana, lejos del aldeanismo de Macondo. No obstante, Cortázar ha comenzado a caerse, a agrietarse, sobre todo su novelística. ‘Rayuela’ ha terminado mostrando unas costuras retóricas cercanas al fárrago. Definitivamente, me quedo con sus cuentos, sobre todo ‘Continuidad de los parques’, ‘Casa tomada’, ‘Después del almuerzo’, ‘Circe’, ‘Bestiario’, ‘Carta a una señorita en París’, ‘Cartas de mamá’, ‘Axolotl’. Creo que esos cuentos, dentro de una especie de neofantástico psicológico, pervivirán en la historia de la literatura.

Leí y releí con pasión y luego con toda la racionalidad posible a Juan Rulfo hasta desentrañar las distintas capas y niveles de la cebolla que es la novela ‘Pedro Páramo’ y las historias escondidas en sus cuentos de ‘El llano en llamas’. Por su parte, Borges es un autor que no se me ha caído nunca, a pesar de sus posiciones políticas conservadoras y su almuerzo con Pinochet. Sus relatos y ensayos siempre me están dando nuevos planos de sentido e interpretación.

En cuanto a autores europeos, entre otros, leí a Dante, Boccaccio, William Shakespeare, Charles Dickens, Thomas Mann, James Joyce, Marcel Proust. De los rusos, leí a Tolstoi, Chejov, Dostoievski, Gogol. Y de los norteamericanos, a Poe, John Steinbeck, Ernest Hemingway, Jack London. A William Faulkner había que leerlo, pues nos llegaba con la recomendación de García Márquez. Por eso nos aferramos a los monólogos o flujos de la conciencia de Benji y Quentin en ‘El sonido y la furia’; a los esfuerzos de los Bundren por llevar el cadáver de la matriarca Addie para sepultarlo en Jeferson (Misisipi); a la marginalidad de Lena, Joe Christmas y Hightower en Luz de agosto.

¿Qué autores y obras recomendarías hoy a los jóvenes que se inician en la literatura y buscan construir una relación profunda con la lectura?

Hoy, definitivamente, los jóvenes tienen una mayor capacidad de comprensión del mundo. Nosotros corríamos, hoy vuelan. Por eso no hay que subestimar sus competencias para descifrar textos que pudieran parecernos difíciles. Me gusta la idea de asumir la lectura como creación. Hay cuentos que ya han comprobado su eficacia narrativa en la transmisión de mensajes profundamente significativos de la condición humana. En el lector y en el creador, los textos leídos multiplican sus sentidos e inferencias, al generar asociaciones inconscientes y conscientes. Cuando leemos, antes de que el relato termine, ya hemos armado nuestras propias historias al hacer analogías del argumento con nuestra propia vida o con las de otros, con otras narraciones o con escenas que hemos visto en el cine, la televisión, el teatro, la vida.

Alguna vez, con el crítico y profesor Ariel Castillo Mier, decíamos que un joven podría iniciarse con la lectura de los cuentos que le gustaban a Julio Cortázar y que fueron mencionados con sus títulos —25 en total— en sus lúcidos ensayos, teóricos y críticos: ‘Del cuento breve y sus alrededores’, ‘Algunos aspectos del cuento’ y otros trabajos. Allí están citados ‘El barril de amontillado’, ‘El corazón delator’, ‘Berenice’, ‘El gato negro’, ‘Ligeia’ y ‘William Wilson’, de Edgar Allan Poe; ‘Bliss’ y ‘Éxtasis’, de Katherine Mansfield; ‘Las ruinas circulares’ y ‘Tlön, Uqbar, Orbis Tertius’, de Borges; ‘Los asesinos’ y ‘Cincuenta de los grandes’, de Ernest Hemingway; ‘Bola de sebo’, de Maupassant; ‘Un recuerdo de navidad’, de Truman Capote; ‘La lección del maestro’, de Henry James; ‘Un sueño realizado’, de Juan Carlos Onetti; ‘La pata de mono’, de W. W. Jacobs; ‘La muerte de Iván Ilich’, de Tolstoi; ‘Los soñadores’, de Izak Dinesen; ‘El puente sobre el río del búho’, de Ambrose Bierce; ‘La casa inundada’, de Felisberto Hernández; ‘Conejos blancos’, de Leonora Carrington; ‘El color que cayó del cielo’, de H. P. Lovecraft; ‘La casa de azúcar’, de Silvina Ocampo, y ‘Los caballos de Abdera’, de Leopoldo Lugones, aparte de leer igualmente relatos de autores que Cortázar menciona sin citar títulos específicos, como Franz Kafka, Sherwood Anderson, Anton Chejov, Joseph Conrad y D. H. Lawrence.

Si me pidieran una lista de veinticinco cuentos, propondría, desde Latinoamérica: ‘La intrusa’ y ‘El muerto’, de Borges; ‘Muerte constante más allá del amor’ y ‘Maria Dos Prazeres’, de García Márquez; ‘Talpa’ y ‘Luvina’, de Juan Rulfo; ‘El almohadón de plumas’, de Horacio Quiroga; ‘Casa tomada’, de Julio Cortázar. Desde el universo: ‘El doble asesinato de la calle Morgue’, de Poe; ‘Una rosa para Emily’, de William Faulkner; ‘El cuarteto de cuerdas’, de Virginia Woolf; ‘El camaleón’, de Anton Chejov; ‘Un artista del hambre’, de Kafka; ‘Wakefield’, de Nathaniel Hawthorne; ‘Misa de gallo’, de Machado de Assis. Desde nuestros patios del Caribe colombiano: ‘Padre no había enviado manzanas’, de José Luis Garcés González; ‘Hoy decidí vestirme de payaso’ y ‘Vamos a matar los gaticos’, de Álvaro Cepeda Samudio; ‘La muerte en la calle’ y ‘Utria se destapa’, de José Félix Fuenmayor; ‘En casa ha muerto un negro’, de Germán Espinosa; ‘Un extraño bajo mi piel’, de Manuel Zapata Olivella; ‘Nadie diga ser más que García’, de Ramón Illán Bacca; ‘El muñeco’ y ‘Autocrítica’, de Marvel Moreno.

Ahora, para el caso del escritor y del aprendiz de escritor, además de leer novelas y relatos canónicos, que ya han probado su efectividad narrativa, debe acercarse a ciertos temas u obras que pudieran parecer baladíes, pues es necesario ese conocimiento para incluirlo en el relato, por supuesto, sin que se noten las costuras enciclopédicas. A veces hay que leer un manual de armas de fuego porque se está escribiendo sobre la guerra. Sabemos que cuando García Márquez escribía ‘El coronel no tiene quien le escriba’, debió solicitarle a Germán Vargas que le enviara a Europa toda la información posible sobre galleros y manejo de gallos, a pesar de que en la nouvelle del viejo coronel sin pensión no es ese propiamente el tema que se trabaja, sino apenas de modo tangencial. Un narrador no le tiene miedo a ningún texto, todo puede ser usado en géneros tan difíciles de definir en estos tiempos posmodernos como la novela o el cuento. Así, la lectura de un buen ensayo o de un poema puede darnos el impulso que necesitamos para la concreción de una historia.

En contravía, ¿de qué lecturas deberían huir los estudiantes? ¿Qué títulos, estilos o prácticas consideras poco benéficas para quienes están en proceso de formación como lectores?

En ese sentido habría varios extremos. Por un lado, existe una literatura que han dado en llamar de autoayuda. También se habla de libros de crecimiento o desarrollo personal. Son autores muy vendidos (bestsellers) que, en definitiva, hacen estragos en una clase media o pequeña burguesía que quiere a veces posar de culta y que se deja influir por títulos que prometen, por ejemplo, librarnos de nuestros miedos. Son libros que se venden sobre todo en los aparadores de los supermercados, lo cual indica que para algunas personas esos libros ya hacen parte de la lista del mercado, de la canasta familiar. Ciertamente muchos de esos escritores son exitosos y han ganado fama, pero carecen de prestigio. En la mayoría son libros que han simplificado la complejidad de los problemas, reduciéndolos a casos individuales y sacándolos de los contextos socioeconómicos e ideológicos. No quiero dar nombres de autores porque todos saben quiénes son.

Una segunda modalidad es cierta narrativa (novelas o cuentos) que expone las temáticas de la franja anterior (autoayuda), pero ahora mediante una historia o ficción en la que aparecen aparatos y adelantos científicos de última generación o magias que otorgan poder a los héroes. Son esos libros que les regalan a los adolescentes en los cumpleaños. Tampoco daré nombres ni títulos.

Del mismo modo, es muy nocivo quedarse todo el día leyendo los chats de las redes sociales. Se ha revelado que el vocabulario o léxico utilizado en las conversaciones de los chatistas es de una pobreza abrumadora. Alguien ha dicho: «Dime con quién chateas y te diré quién eres». Y por supuesto, lo mismo podríamos decir de los temas, reducidos la mayoría de las veces a chismes sociales e ideas superficiales.

Has dicho que para escribir un cuento basta, a veces, una imagen detonante. ¿Cuál ha sido la imagen más poderosa que haya encendido en ti el fuego de una historia?

A veces creo que uno solo tiene dos o tres temas, de pronto uno solo, y que los textos, en este caso, los cuentos, no son más que variaciones de un mismo tema. Claro, en cada texto, como en la música, varían o difieren los patrones melódicos y el tempo. En el texto literario, varía el lenguaje, el léxico, los personajes, pero en la historia que tú escribes hay algo común e idéntico que la liga a todas las historias que has escrito. Un tema que surge en mis cuentos, quizás de manera inconsciente, es la impostura, la máscara, como la usa la tía Sabina, en el cuento «Flores para la tía Sabina», cuando recibe arreglos florales de dos posibles pretendientes y luego se descubre que era ella misma la que se enviaba las flores. A veces la máscara es concreta, material, a través de antifaces y caretas; en otras, se trata de una impostura moral, intelectual, social. Uno de mis cuentos se titula ‘Tras el antifaz hay un aroma’ y otro ‘Todos los rostros en tu rostro’. El problema con los temas es que, por muy conscientes que uno los haga y pretenda evadirlos para no ser reiterativos, a la hora de escribir, esas imágenes surgen y terminan imponiéndose. Seguramente provienen de capas muy profundas de nuestro yo, de nuestras zonas no conscientes. Podría ser que esa manía mía por el tema de la máscara provenga de mis experiencias con el carnaval. De niño, yo me pasaba los cuatro días de carnaval en el Paseo Bolívar de Barranquilla, donde vivía con mi papá.

En realidad, un cuento puede surgir de cualquier experiencia, ya sea personal o ajena. De la lectura de una crónica o noticia en un periódico, pero también de una anécdota que se escucha en la calle, en un bus, en un parque; de una película, de una novela que se lee, de un sueño o pesadilla. El mundo nos habla a toda hora con infinidad de historias, solo que unas hieren nuestra sensibilidad y otras nos dejan indiferentes. Creo que es necesario que esa historia que decidimos narrar le llegue a uno, lo toque, se identifique con episodios de nuestra propia vida. En cierto modo, de verdad son las historias las que lo escogen a uno.

Como ya han dicho algunos escritores, entre ellos Cortázar, a veces no es necesario partir de una anécdota, de una historia, sino de una imagen, como una fotografía, una luz que te guía. Para el caso de ‘Flores para la tía Sabina’, una vez, en el barrio Lucero donde vivía, un domingo vi que nuestra vecina de enfrente recibía un hermoso ramo de flores traído por el empleado de una floristería. Ella era soltera, de unos cuarenta años. Era el día de su cumpleaños y parecía que un enamorado le enviaba aquel presente floral. Lo extraño fue enterarme, a la siguiente semana, de que venía un cobrador en solicitud del pago de las flores a la misma casa. Incluso el tipo formó un escándalo porque no le querían pagar, seguramente porque no había dinero. Y en ese momento se disparó el cuento, como en una especie de ráfaga iluminadora. Pensé en una mujer que se enviaba ella misma los arreglos florales para paliar su soledad, mostrándoles a las curiosas miradas de la cuadra, que alguien la cortejaba. A ese primer contenido, se agregó la historia de unas parientas solteronas, cuyos pretendientes o enamorados eran rechazados por el padre que, formado en la ortodoxia religiosa cristiana, los consideraba inadecuados socialmente para sus hijas. Ya con la historia o anécdota y el contexto religioso, fueron surgiendo los detalles, los movimientos de la tía Sabina «en medio de imágenes votivas, misas cantadas en coro y rosarios sin fin» hasta su muerte en una silenciosa soledad. El narrador debía ser alguien cercano a ella, así que me decidí por un sobrino.

¿Qué encuentras tú en el cuento que no encuentras en la novela ni en la poesía? ¿Por qué ese género se ha convertido en tu territorio natural?

Cultivo la narración corta —y en privado la poesía— porque este género, más que decir expresamente, busca insinuar, eludir, ocultar, sugerir, pero dejando en el lector trazos de esa verdad o realidad humana que todo cuento debe contener.

En relación con el Grupo de Barranquilla (José Félix Fuenmayor, Ramón Vinyes, García Márquez, Cepeda Samudio), Jacques Gilard dice que para ellos ‘el cuento fue el arte de la sugerencia: sugerencia de la anécdota, del ambiente, de la realidad humana’.

En cambio, la novela, por su mayor extensión, puededesarrollar tramas complejas, profundizar en múltiples personajes, explorar diferentes escenarios y tiempos, y permitirse divagaciones, ofreciendo una visión más amplia y detallada de la vida o de la sociedad.

Me interesa escribir cuentos que le den al lector el momento en que un personaje descubre su verdadera identidad, pues, como anota Borges en su relato ‘Biografía de Tadeo Isidoro Tadeo Cruz (1829-1874)’: ‘Cualquier destino, por largo y complicado que sea, consta en realidad de un solo momento: el momento en que el hombre sabe para siempre quién es’. Por eso mismo, en casi todos mis cuentos, el personaje central, en su búsqueda de la verdad —no de la verdad filosófica, sino de la verdad particular en la situación que vive—, realiza al final una anagnórisis o paso de la ignorancia al conocimiento.

También caracteriza al cuento lo que Edgar Allan Poe llamaba la ‘unidad de efecto o impresión’, que nos remite de inmediato a la brevedad, la economía y la esfericidad del paradigma de cuento de Cortázar. Lo que Poe quiere decirnos es que un cuento debe leerse de ‘una sola vez’, en una sola sesión, como decimos nosotros, en una sola sentada, sin que transcurra mucho tiempo, pues se perdería esa unidad de efecto, totalidad o impresión, que es una manera suya de llamar a la emoción, la cual también es necesaria al poema.

En este sentido, Poe anota que «cuando son necesarias dos sesiones, se interponen entre ellas los asuntos del mundo, y todo lo que denominamos el conjunto o la totalidad queda destruido automáticamente». De allí que Poe recomiende a los cuentistas, la creación, la invención o la búsqueda de un desenlace y un ‘efecto único y singular’, sobre el que posteriormente inventará los incidentes (el tema, el ambiente, los personajes, el conflicto y el argumento), «combinándolos de la manera que mejor lo ayuden a lograr el efecto preconcebido».

Muchos de tus relatos transitan entre la cultura popular del Caribe y la alta tradición literaria universal. ¿Cómo encuentras el equilibrio entre esas dos fuerzas que parecen opuestas?

En la región Caribe colombiana, por razones de poder mal administrado, hubo un retardo en la llegada de la instrucción, de la escuela. Aún hay zonas con grandes porcentajes de analfabetismo. Eso hizo que la gente buscara formas alternativas de transmisión del conocimiento en los distintos géneros de la tradición oral. Por ello, en esta región, cuando muere un anciano es como si muriera o cayera una biblioteca.

A nosotros la tradición oral nos ha servido para transmitir todas las manifestaciones de la cultura popular, desde recetas gastronómicas, oraciones y canciones de cuna hasta leyendas, mitos y coplas de lavanderas. Y la literatura del Caribe ha sido receptiva a esa riqueza temática que se va transmitiendo de generación en generación. Pero también está ese tesaurus de la cultura universal que nos llega a través de las grandes obras del arte y la literatura.

En ese sentido, los maestros han sido Borges y García Márquez. El argentino, por ejemplo, introduce el tema popular del compadrito o malevo en relatos cultos de libros y bibliotecas, como ocurre en esa pieza maestra de la narrativa breve titulada ‘El sur’. Por su parte, ‘Cien años de soledad’ es una novela que liga, sin complejos, los repertorios de la cultura universal con manifestaciones populares que van desde el vallenato y el duelo de Francisco el Hombre con el Diablo hasta los duelos gastronómicos entre Camila Sagastume, alias la Elefanta, y el bárbaro de Aureliano Segundo.

El equilibrio entre lo cultura popular y la cultura letrada universal se consigue evadiendo el color local mediante un trabajo de lenguaje. Muchos autores piensan que cuando se trata de la cultura popular hay que escribir con localismos. En ese sentido, es bueno recordar a Borges cuando dice que a la hora de escribir hay que “eludir hispanismos, argentinismos, arcaísmos y neologismos; preferir las palabras habituales a las palabras asombrosas”.

Además del trabajo fino con el lenguaje, está también el conocimiento de las técnicas narrativas, que constituyó una de las fortalezas del Boom latinoamericano de escritores: su conciencia creadora en el manejo de los narradores, la focalización, el tiempo, el espacio, los niveles de sentido.

¿Cómo surgió ‘El amor brujo’, ese cuento que mezcla sátira, crítica social y visión apocalíptica? ¿Qué te llevó a elegir a un piojo como protagonista en un relato infantil que, en el fondo, también habla al lector adulto?

Como sabemos, existen los clásicos de la literatura llamada infantil (los hermanos Jacob y Wilhelm Grim, Charles Perrault y Hans Christian Andersen), con sus monstruosas historias infantiles en las que hay brujas y ogros antropófagos, madrastras perversas y padres que abandonan a sus hijos. Pienso que, en literatura infantil, en Colombia, con algunas excepciones, los escritores subestiman la capacidad de los niños para comprender historias que tematicen la condición humana con la cálida versatilidad de una escritura renovadora. Son relatos que les hablan torpemente a los niños en diminutivos y cuentan historias con la moralina de personajes modélicos.

Con ‘El amor brujo’, quise contar —aún no sé si lo logré— una historia que se saliera de esos patrones y estereotipos de conducta. Lo primero que hice fue tomar a un piojo de personaje, lo que ya resultaba inapropiado por ser un bicho marginal y perseguido. Para colmo, el piojo se convierte en un desplazado al quedar calvo el pianista portador. Nuestro héroe entonces se va a recorrer el mundo hasta encontrarse con una guitarra verde y un circo.

Tu obra ha sido traducida a cinco idiomas. ¿Qué sientes al ver que tu universo caribeño, profundamente local, conversa con lectores del inglés, francés, portugués, alemán e italiano?

Bueno, han sido traducciones independientes, fuera de los canales comerciales, publicadas en revistas underground. De algunos de esos cuentos publicados, recibí comentarios positivos, particularmente de ‘Flores para la tía Sabina’ y ‘El riesgo’.

En la Universidad del Atlántico creaste el Grupo de Investigaciones Literarias del Caribe (Gilkarí). ¿Qué necesidades intelectuales o espirituales hicieron nacer ese proyecto?

Bueno, ese Grupo de Investigaciones se ubica dentro de nuestro trabajo académico con la Universidad del Atlántico. A él también pertenecen el crítico Ariel Castillo Mier y otros profesores que investigan distintas facetas de la literatura.

La riqueza de las letras en el Caribe es innegable. No olvidemos que fueron precisamente tres caribeños: García Márquez, con ‘La hojarasca’ (1955); Cepeda Samudio, con ‘La casa grande’ (1962), y Rojas Herazo, con ‘Respirando el verano’ (1963), los autores que trajeron la modernidad a la narrativa colombiana, a partir de la asimilación que hicieron de las técnicas de la narrativa norteamericana moderna. Antes de ello, como había dicho el propio Gabo (1960), la literatura colombiana había sido un fraude a la nación.

Fue ese el gran estímulo que nos llevó a crear el grupo Gilkarí. Por lo mismo, con Colciencias, elaboramos un trabajo sobre la identidad en el cuento caribe colombiano.

¿Qué buscabas al poner en marcha revistas digitales como ‘La Casa de Asterión’, ‘Caribanía’ y ‘El Baúl de los Disfraces’? ¿Qué lugar le asignas hoy al espacio digital en la difusión literaria?

La revista digital ‘La Casa de Asterión’ se editó en Internet durante once años (desde abril del 2000 hasta marzo del 2011), cada tres meses, es decir, se editaron 44 números. En el editorial de la primera revista (abril-mayo-junio del 2000), decíamos lo siguiente:

“Pretendemos que al igual que otras publicaciones críticas y de creación, ‘La Casa de Asterión’ sea un sitio Web amable y efectivo en la transmisión del conocimiento sobre autores y obras literarias de cualquier latitud del mundo. Aceptamos trabajos en español, inglés y francés. La lectura de una obra, para el especialista analítico, conlleva las operaciones de descripción, análisis, interpretación, crítica y valoración de la creación. La teoría, crítica e historia literarias son disciplinas especializadas que, a partir del uso de métodos interdisciplinarios, buscan profundizar en los múltiples sentidos de la expresión literaria, dilucidar sus estructuras temáticas y formales”.

Y paralelas a ‘La Casa de Asterión’, que era fundamentalmente una revista para publicar ensayos sobre literatura y cultura, también editábamos las revistas ‘Caribanía’ (de creación narrativa y poética) y ‘El Baúl de los Disfraces’ (de literatura para niños).

Sobre la función del espacio digital en la difusión literaria, creo que definitivamente el medio virtual llegó para quedarse. Es posible que todavía nos atraiga —por llamarlo de alguna manera— el romanticismo de las ediciones en papel, como decía un amigo, el olor del ácaro y la tinta. No olvidemos que por cada libro en papel caen varios árboles. Además, la escritura, a partir de su invención, ha estado cambiando sus soportes, desde la piedra, el metal, las tablillas de arcilla, madera o cera; el papiro, el pergamino y el papel, hasta los computadores, las tabletas, los e-readers, los libros digitalizados y los audiolibros.

Con La Casa de Asterión y sus otras dos revistas subsidiarias (‘Caribanía’ y ‘El baúl de los Disfraces’) buscábamos mostrar y visibilizar trabajos críticos sobre literatura y al mismo tiempo publicar relatos y poemas, igual que literatura para niños.

Tu generación estuvo marcada por la sombra del existencialismo y su visión desencantada del mundo. ¿Cómo influyó ese pesimismo filosófico en tu manera de concebir la narrativa?

En la filosofía existencialista, su pesimismo hay que entenderlo en el sentido de ser muy crítico, de no creer en las promesas desarrollistas de la sociedad burguesa post-guerras, que había utilizado los adelantos científicos y tecnológicos para producir dos guerras mundiales con lanzamiento de bombas nucleares. En efecto, el existencialismo denunciaba la falta de sentido, la angustia y la hipocresía de una sociedad que, tras la muerte y el horror, seguía aferrada a valores superficiales y autoengaños.

Para Sartre, el ser humano, al nacer sin un propósito, debe crearse a sí mismo a través de sus elecciones. Y es esta libertad frente a la escogencia de las opciones la que le genera una angustia que la sociedad burguesa intenta aplacar o distraer con falsos sistemas de valores.

Por su parte, Camus ve el absurdo que se crea entre el deseo humano de encontrar un sentido y la incapacidad del mundo para proporcionarlo. El pesimismo surge entonces del reconocimiento de que no hay respuestas trascendentales. Pero no se trata de quedarse inmóvil, sino de actuar con rebeldía y lucidez, y no con desesperación.

Podríamos decir que el impacto del existencialismo llega hasta 1980. En cierto modo, en los cuentos que ya escribía a finales de la década de los 70, se podría rastrear una especie de pesimismo crítico. Por ejemplo, el personaje central del cuento «Tierra de iguanas» comprende, mientras quema el monte con su mujer y su hijo, que la tierra que le han dado para que trabaje no producirá frutos, por lo estéril. Entonces, en la escena final, el hombre entra en el fuego, insinuando, sin decirlo de modo expreso, que voluntariamente ha decidido inmolarse como protesta frente al mundo que lo margina.

Pienso que el impacto del existencialismo fue más en las aptitudes que nos animaban como generación. Recuerdo que unos amigos (Constantino Gutiérrez, Luis Cano Morales, Teobaldo Guillén) y yo fundamos el grupo y movimiento literario y artístico Anti-A, que era algo así como un frente para épater le bougeois, para escandalizar a los barranquilleros de bien. Igual, practicábamos una bohemia en que leíamos La Nausea y El extranjero con la botella de licor a un lado.

Has estudiado de cerca a Neruda, Borges, Cortázar, Rulfo, Roa Bastos, García Márquez y Marvel Moreno. ¿Qué hilos invisibles conectan a estos autores dentro de tu propia lectura crítica?

Sí, mi tesis de grado en la Maestría en Literatura Hispanoamericana, en el Instituto Caro y Cuervo, de Bogotá, fue sobre la poesía de Pablo Neruda. Pero estudié un solo poema: ‘Explico algunas cosas’, del libro ‘España en el corazón’. Se trata de un trabajo basado en el método de la sociocrítica propuesto por el francés Edmond Cros. No obstante, para las nuevas generaciones, Neruda ha comenzado a ser un poeta farragoso y patriarcalista que abandonó a su hija hidrocefálica. Además, violó a una mujer negra de Birmania, según relata él mismo en su autobiografía ‘Confieso que he vivido’. Y ciertamente él solo era una fábrica de metáforas, hasta el punto de componer una oda a la cebolla llamándola «luminosa redoma, escamas de cristal, redonda rosa de agua, constelación constante, estrella de los pobres, hada madrina, globo celeste, copa de platino» y, para rematar al pobre y fragante bulbo, ‘baile inmóvil de anémona dorada’.

A Borges y Cortázar los estudié y los sigo revisando, sin que el asombro se agote. Hace poco realicé un taller literario en la Biblioteca Departamental Meira Delmar, utilizando ese diamante narrativo que es ‘Continuidad de los parques’.

De Rulfo, aparte de sus historias del mundo aldeano jalisciense, me sigue atrayendo la poesía que uno encuentra en su prosa, como cuando en ‘Luvina’ el narrador dice del pueblo que era “un lugar moribundo donde se han muerto hasta los perros y ya no hay ni quien le ladre al silencio”.

De Roa Bastos me interesó la relación de dependencia que establece entre historia, poder y escritura o lenguaje, de allí que el doctor Francia, en ‘Yo el Supremo’, establezca discursos hegemónicos que mantienen su propia versión de la historia.

En García Márquez he estudiado los distintos tiempos que vive Macondo desde su fundación. Hay en la novela de los Buendía un tiempo mítico, el Macondo arcádico; uno histórico, el de las guerras civiles; uno capitalista, el de la compañía bananera y la masacre de las bananeras; y uno final de decadencia y desaparición, cuando Macondo es barrido de la faz de la tierra por el «huracán bíblico», porque «las estirpes condenadas a cien años de soledad no tenían una segunda oportunidad sobre la tierra».

En cuanto a Marvel Moreno, ella es indiscutiblemente una escritora de altos kilates. Nos dejó cinco libros: dos novelas (‘En diciembre llegaban las brisas’ y ‘El tiempo de las amazonas’) y tres libros de cuentos (‘Oriane’, tía Oriane’, antes titulado ‘Algo tan feo en la vida de una señora bien’; ‘El encuentro y otros relatos’ y ‘Las fiebres del Miramar’). Como anota Mercedes Ortega González-Rubio, la narrativa de Moreno subvierte el modelo identitario restrictivo impuesto a las mujeres de la alta sociedad barranquillera de mediados del siglo XX.

Desde tu experiencia como docente, ¿cuál es el error más frecuente en los jóvenes que quieren escribir sin haber leído lo suficiente?

Empezar a escribir sin haber leído no es una mala idea, pues al comienzo, de niño, de adolescente, importa mucho crear el hábito de la escritura. Lo primero es perder el miedo a escribir, sin importar que no sepas hacerlo, incluso sin lecturas. Recomiendo empezar con un cuaderno de apuntes, anotando lo que ves, lo que oyes, como en una especie de diario. Digo sin importar que no sepas escribir muy bien o leer, porque la escritura es un largo aprendizaje del lenguaje y de la vida misma. Poco a poco irás resolviendo los problemas de gramática y léxico, de ortografía y sintaxis, de técnicas narrativas y lenguaje poético, de estructuras temporales y espaciales, de voces narrativas y focalizaciones.

Y luego, en la medida en que creces, dedicarte a leer como un loco. Leer mucho, todos los días. Crear el hábito, mantenerlo. Leer veinte o treinta páginas al día de un libro que no sea aburrido, que te agarre y no te suelte, como ‘La isla del tesoro’, de Stevenson, o ‘Corazón’, la novela de Amicis, que ya mencioné en mi experiencia personal.

Y lo segundo es hallar un amigo o un grupo de amigos a quienes leerles lo que escribes, sin importar que los fastidies permanentemente. Esos oyentes o lectores de tus textos son importantes para tu crecimiento, son una especie de termómetro de tus avances y retrocesos.

Ahora, si ya creado el hábito de la escritura, la persona se empecina en no leer, como ocurre muy a menudo no solo en jóvenes sino también en adultos, seguramente no podrá escribir nada valioso, sobre todo en los tiempos actuales en que las literaturas de todos los países forman un cuerpo universal de múltiples repertorios que se nutren e influyen unos a otros en una relación intertextual inevitable. Quiero decir que, en la creación literaria en particular, y en el arte en general, no se puede ser ignorante.

Me ha ocurrido que alguien me da a leer un poema suyo para que le dé mi opinión, y encuentro que está escrito con el lenguaje, el tono y la temática sepulcral del poeta Julio Flórez. Es decir, este amigo no sabe que ya ese romanticismo pasó, fue superado por las escuelas del modernismo y las vanguardias. Incluso, ya era obsoleto (demodé) en Julio Flórez.

Después de décadas como narrador, ensayista, crítico, profesor y editor digital, ¿qué pregunta te habría gustado que te hicieran y nunca te han hecho? ¿Y cuál sería tu respuesta?

Podría ser: ¿Qué podemos aportar los escritores vivos frente a la literatura clásica del Caribe? Y cuando hablo de clásicos nuestros, me refiero a poetas como Luis Carlos López, Jorge Artel, Meira Delmar, y a narradores como García Márquez, Álvaro Cepeda Samudio, José Félix Fuenmayor, Zapata Olivella, Héctor Rojas Herazo (que también fue un excelente poeta), Germán Espinosa, Marvel Moreno, Fanny Buitrago.

De verdad que las generaciones posteriores a estos escritores tenemos por delante una tarea titánica, la de matar a unos padres gigantescos, como se dice. Nos toca narrar o poetizar realidades y sociedades que han vivido fuertes cambios de todo tipo: en su producción económica, en la política y las ideologías, en la vida cultural y, sobre todo, en el desarrollo de las comunicaciones cibernéticas.

Las bibliotecas, por ejemplo, irán avanzando hacia salas de lectura virtual donde los lectores, en lugar de un libro, recibirán una tableta que alberga cinco mil libros. Igual, mediante una conexión a Internet, tienen acceso a múltiples fuentes bibliográficas.

Y a nivel social, las colectividades han estado viviendo fuertes descomposiciones y reacomodos que, para volverse expresión estética en novelas, cuentos, poemas, exigen nuevas escrituras y temáticas, nuevos enfoques y estilos, nuevos lenguajes y técnicas narrativas. De inmediato se nota que la ciudad, el ambiente urbano, reclama su presencia en la literatura actual, frente a la escritura de la ya caduca aldea que aparece representada en la Cartagena villorrio de Luis Carlos López, el macondo garciamarquiano o el Cedrón de Héctor Rojas Herazo.

De todos modos, lo que se exigiría a los nuevos escritores es rigor y honestidad en el trabajo de la escritura. Con eso de que hoy un aprendiz de escritor puede terminar una novela y de inmediato publicarla en la Web, se llega a una irresponsabilidad en el trabajo literario. Como ya sabemos, no basta el genio, la vocación, el talento, pues unido a ello, debe haber una rigurosa disciplina en el arte de escribir. Como decía García Márquez, ponerse el overol y pelear a trompadas con las palabras hasta encontrar el sentido justo.

¿Qué lugar crees que ocupa hoy la imaginación en un mundo saturado de información inmediata? ¿Cómo preservas ese espacio íntimo donde todavía puede nacer literatura auténtica?

Decisiva pregunta es esa, Fausto. ¿Cómo hacer que la imaginación funcione cuando la información es apabullante y se cuenta hoy en día con la Inteligencia Artificial (IA), que puede, si sabes conducirla, crearte fábulas que superarían incluso a Julio Verne, Ray Bradbury o Isaac Asimov? Lo importante es que el escritor y todo creador tengan siempre presente en su mente que la materia de su obra es la condición humana. Así un autor esté describiendo o contándonos acciones o aventuras de unos habitantes de la séptima dimensión o de un extraño planeta en la quinta porra, siempre nos estará hablando de la condición humana.

Ahora, ¿qué contar de esa condición humana? Quiero aquí apoyarme en dos autores: Julio Ramón Ribeyro y Jorge Luis Borges. De Ribeyro he aprendido el consejo de que un buen relato debe contar el momento en que un personaje “se juega su destino”, lo que nos obliga a que nuestros cuentos no se queden en la mera anécdota, en la superficie, en lo baladí, en lo irrelevante, sino que busquen y expresen una significación profundamente humana con la que los lectores se sientan identificados. Quiero decir que la historia debe contar un hecho para siempre significativo en la vida del personaje. Por su lado, Borges nos habla de contar “el instante en que el hombre sabe para siempre quién”. En ‘Biografía de Tadeo Isidoro Cruz’, Borges toma al personaje Cruz en el momento en que, siendo policía y persiguiendo al forajido Martín Fierro, comprende “que un destino no es mejor que otro, pero que todo hombre debe acatar el que lleva adentro”, es decir, en su anagnórisis, Cruz comprende “su íntimo destino de lobo, no de perro gregario” y “que el otro era él”.

Por otro lado, la imaginación no va dirigida solo a los argumentos que puedan elaborarse alrededor de los distintos temas, sino que comprende también el trabajo con el lenguaje. Ciertamente se necesita mucha imaginación para hacer que las palabras funcionen como expresión estética, de lo contrario, nos encontraremos con lenguajes planos, con frases que se agotan en significados monosémicos, cuando en literatura de lo que se trata es de la ambigüedad, la plurisignificación, lo contrario de los discursos denotativos de las ciencias.